Sumpah Pemuda: Jatuh Bangun Pencarian Simbol Kebangsaan

Dedy Ahmad Hermansyah

Sumpah Pemuda merupakan sebuah simbol penting bagi bangsa Indonesia. Ia menjadi satu momen dalam sejarah di mana nilai-nilai persatuan sebagai satu bangsa diperbincangkan dan dirumuskan. Di sana ada perdebatan panjang serta penuh konflik berkaitan dengan bentuk persatuan yang ideal, yang saling tumpang tindih dengan kepentingan kekuasaan di masing-masing rezim. Mempelajari serta memahami baik sisi terang dan gelap sejarah Sumpah Pemuda ini mutlak dibutuhkan untuk membangun sikap kritis. Untuk itu, segala gelagat dari pihak mana pun yang mencoba menutup ruang bagi kajian kritis kepada sejarah dan memaksakan satu versi mestilah dikritik dan dilawan.

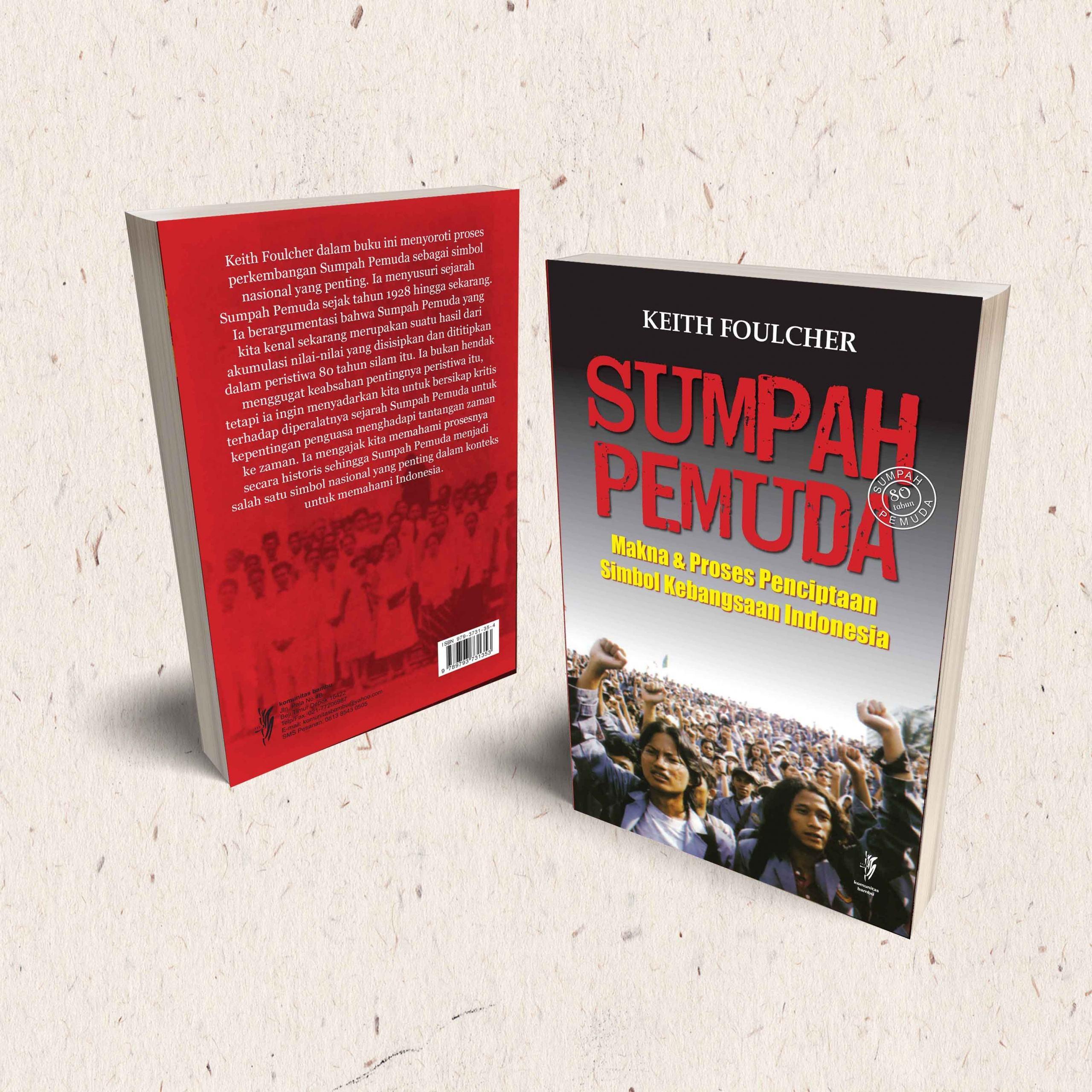

Dengan semangat itulah Keith Foulcher menuliskan esai historiografinya “Sumpah Pemuda: the Making and Meaning of a Symbol of Indonesian nationhood”. Hasil penelitiannya selama kurang lebih dua tahun itu kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia”. Ia mengajak kita bersikap lebih kritis terhadap makna Sumpah Pemuda yang, menurutnya, selalu ditunggangi oleh kekuasaan sesuai dengan ideologi yang diusung. Ahli bahasa dan Sastra Indonesia ini berhasil menyajikan data-data penting dan detail berkaitan dengan proses rekonstruksi serta reproduksi makna Sumpah Pemuda di masing-masing rezim sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia.

Esai yang aslinya diterbitkan dalam jurnal Asian Studies Review, volume 24, nomor 3, September 2000 ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pertama kali penggagasan penciptaan simbol persatuan oleh para pemuda, tarik-menarik pengaruh masing-masing pelaku terkait konsep ideal sebuah persatuan, peran negara dalam memanfaatkan momen itu kemudian menyematkan makna baru sesuai kepentingannya. Eksplorasi yang padat data tujuannya bukan untuk menggugatperistiwa Sumpah Pemuda itu sendiri, namun agar kita sebagai bangsa lebih bisa memahami Indonesia dengan lebih dalam.

Politik Bahasa

Geliat pergerakan pemuda yang masih mengambil bentuk kedaerahan merupakan cikal- bakal dari Sumpah Pemuda. Anggota organisasi keaderahan ini umumnya adalah laki – laki dan perempuan yang berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi (hal. 8).

Fenomena yang muncul sebelum 1930-an ini merupakan konsekwensi dari politik etis kolonial Belanda di wilayah pendidikan. Organisasi-organisasi ini dikenal luas dengan Jong. Seperti Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1918), Sekar Roekoen (1919), dan Jong Bataks Bond (1925). Perlahan – lahan, organisasi ini mulai memikirkan kemungkinan ‘federasi’ atau ‘gabungan’ sebagai satu bangsa.

Kaum terpelajar ini kemudian membentuk wadah pergerakan bernama Indonesia Muda, tahun 1930. Tokoh kunci penghubung kaum nasionalis ini adalah Moh. Yamin. Moh. Yamin dikenal luas sebagai nasionalis yang ideologis. Ia adalah ketua pergerakan pemuda Sumatra, Jong Sumatranen Bond. Pada usia 17 ia sudah mempromosikan pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan orang Sumatra. Pada kongres Pemuda II, ia menjadi sekretaris. Dia pula yang menyusun komposisi dari resolusi Kongres Pemuda II.

Bunyi deklarasi tersebut sebagai berikut:

Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa perastoean, bahasa Indonesia.Resolusi ketiga di atas merupakan variasi pemikiran yang menimbulkan kebingungan di antara peserta kongres. Bagaimana tidak, sebagian besar peserta yang terpelajar, telah terbiasa menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan hampir tak pernah menggunakan bahasa Melayu. Perlu diingat, bahwa dalam kongres Pemuda I tahun 1926, bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Hanya beberapa delegasi yang menghindar agar pelaksanaannya dilakukan dalam bahasa Melayu (hal. 17). Dengan pernyataannya untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai ‘bahasa persatoean’, kongres mengambil langkah untuk membuat perbedaan antara dunianasionalisme yang pribadi dan umum di antara pemuda Indonesia yang terpelajar (hal. 14).

Meski telah ditetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam kogres, masih ada beberapa panelis dan beberapa peserta yang berbicara dalam bahasa Belanda. Moh. Yamin sendiri sebagai sekretaris kongres, merasa perlu untuk mengalih-bahasakan bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu pidato para panelis. Perlahan kaum pemuda nasionalis ini mulai mempraktekkan bahasa Melayu sebagai satu sikap simbolis memisahkan diri secara bahasa dari bahasa Belanda.

Terbitan-terbitan kaum nasionalis yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda juga bahasa Daerah, sejak adanya resolusi tentang ‘persatuan bahasa’ mulai menggunakan bahasa Melayu dalam rubrik dan kolom-kolom terbitan mereka. Bagi mereka, idealisme ‘mendjoendjoeng bahasa persatoean’ terkesan tidak konsisten dengan adanya bahasa kolonial dan bahasa daerah tertentu di hadapan publik nasionalisme Indonesia (hal 20).

Para pemuda ini kemudian mulai meninggalkan bahasa asal (bahasa daerah) dan bahasa Intelektual (bahasa Belanda) demi bahasa persatuan: bahasa Indonesia. Meski pun begitu, masih banyak kalangan nasionalis menganggap resolusi ketiga ini adalah sebuah ranah sensitif untuk dipraktikkan. Resolusi satu dan dua yakni ‘bertumpah darah satu’ dan ‘berbangsa satu’ tidak lagi bermasalah. Setidaknya seruan untuk menyerukan ‘Indonesia’ sudah menjadi kesepakatan.

Dibentuknya Indonesia Muda Oktober 1929 merupakan satu contoh yang menunjukkan bahwa persoalan ‘bahasa persatuan: Indonesia’ masih belum disepakati secara mantap. Organisasi yang terdiri dari perwakilan Jong Java, Pemuda Sumatra dan Pemuda Indonesia itu, dalam pembukaan dokumen mereka, tidak memasukkan resolusi ketiga dari Kongres Pemuda II. Meski tetap merujuk ke Kongres Pemuda II, resolusi ketiga diganti dengan isi resolusi lain. “…hendak mempersatoekan poetra dan poetri Indonesia jang berbangsa satoe, bertoempah darah satoe, dan semangat jang satoe.” Era 1920-an memang sebuah era pemuda nasionalis yang berasal dari kelas sosial tinggi. Akan tetapi, di era 1940-an, ‘pemuda Indonesia’ merujuk pada pemuda dalam barisan revolusioner yang membentuk aliran keras dari perjuangan kaum republik memperoleh kemerdekaan. Tentu hal ini berpengaruh besar terhadap pola kesadaran kemerdekaan. Ini terbukti dengan ditambahkannya satu resolusi pada Kongres Pemuda pada 1949, di Jogjakarta. Kongres ini bersamaan dengan satu perundingan penting yang bakal mengubah status otonomi menuju sebuah ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia ’yang mandiri. Berjalannya Kongres Pemuda ini diliputi ketegangan, karena peserta Kongres ini adalah dari dua kubu yang bertentangan: satu pendukung republik satu lagi pendukung federasi yang disponsori Belanda. Akan tetapi, Kongres ini berhasil dengan gemilang. Salah satu dari isi resolusinya mengandung sebuah ‘Sembojan Perdjuangan’:

Satu bangsa – bangsa Indonesia

Satu bahasa – bahasa Indonesia

Satu tanah air – tanah air Indonesia

Satu negara – negara Indonesia

(hal. 31)

Deklarasi ini jelas memberikan satu gambaran bahwa kesadaran untuk membentuk satu negara yang independen telah muncul di kalangan kaum pemuda. Selain itu, resolusi ketiga terkait ‘bahasa persatuan’ dalam resolusi Moh. Yamin telah diberi jalan. Akan tetapi, pernah ada satu formula ‘antarwaktu’ dalam rentang tahun 1928 dengan tahun 1949. Pemimpin pemuda Soemarsono pernah menganalisa sejarah dari perspektif pemuda. Ia merujuk pada pemberontakan Indonesia Muda 1930, dan bukannya pada Kongres Pemuda II 1928. Resolusi pada Indonesia Muda itu dikenal dengan ‘tiga sembojannya’:

Berbangsa satu=bangsa Indonesia

Berbahasa satu=bahasa Indonesia

Bertanah air satu ialah tanah air Indonesia

(hal. 32) Sampai tahun 1950, telah ada tiga bentuk sumpah dari tahun 1928. Pertama adalah resolusi Kongres Pemuda II, kedua adalah ‘Tiga Sembojan’ Indonesia Muda, dan ketiga adalah ‘Sembojan Perdjuangan’ Kongres Pemuda tahun 1949.

Politisasi Sumpah Pemuda

Politisasi Sumpah Pemuda terjadi pada era Kolonial, Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi. Di empat masa ini, Sumpah Pemuda dijadikan senjata ideologi untuk memerangi ‘musuh’ yang beragam. Di era colonial, Sumpah Pemuda dengan tiga resolusi Moh. Yamin di Kongres Pemuda II dimaksudkan untuk merancang satu kesadaran bersama sebagai satu akar sosial. Di era Soekarno, Sumpah Pemuda dijadikan senjata ideologis sejak 1956. Di tahun ini, Indonesia dirongrong oleh banyak pemberontakan di daerah. Untuk memberi peringatan kepada para separatis ini, Soekarno menggunakan Sumpah Pemuda sebagai senjata simbolik melawan mereka. Gerakan-gerakan ini, oleh Soekarno, disebut sebagai “penjimpangan dari Soempah 1928”.

Peringatan Sumpah Pemuda dalam skala besar untuk pertama kali diselenggarakan pada era Soekarno, tahun 1957. Dengan bersandar pada tema sebelumnya, Soekarno melancarkan serangan kepada para simpatisan daerah: “siapa jang menghidup2kan kedaerahan dan federalism, maka ia tidak setia kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seribu kali ia mengatakan bahwa ia setia kepada proklamasi kemerdekaan, tetapi apabila sebaliknja menghidup2kan kedaerahan dan kesukuan, maka berartilah bahwa ia tidak setia kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Demikianlah amanat Presiden Soekarno pada malam peringatan hari Sumpah Pemuda jang diadakan semalam di Istana Negara dengan mendapat perhatian jang luar biasa bersarnja. (Merdeka, 1957)” Pada era Soekarno ini, ada banyak sekali pelibatan semangat Sumpah Pemuda dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan. Tahun 1961, Sumpah Pemuda dilibatkan dalamperjuangan merebut Irian Barat. Tahun 1963, Sumpah Pemuda adalah pengingat bahwa perjuangan melawan imperialism harus diarahkan untuk menghancurkan Malaysia (hal. 59). Sumpah Pemuda juga digunakan untuk menangkal simbol-simbol budaya Barat yang popular tahun 1959 yang dianggap bakal merusak budaya Indonesia. Pada intinya, di era Soekarno ini, Sumpah Pemuda merupakan senjata ampuh untuk menyerang habis segala pengaruh yang dianggap merecoki semangat persatuan untuk melawan imperialisme. Tiga poin resolusi dalam Sumpah Pemuda (bertanah air, berbangsa, berbahasa satu: Indonesia) kemudian diberi makna persatuan yang baru: persatuan revolusioner. Persatuan yang meniscayakan keterlibatan aktif rakyat dalam menyusun masa depan bangsa.

Lain di era Soekarno, lain pula di era orde baru dengan Soeharto sebagai Presiden. Di era Soeharto, Sumpah Pemuda diarahkan untuk menopang kerangka ideologi orde baru: disiplin, stabilitas dan keamanan (hal. 64). Pada era Soeharto, Sumpah Pemuda mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berbagai proyek kajian terkait sejarah Sumpah Pemuda didanai dan didukung penuh. Fenomena ini pertama kali muncul awal tahun 1970-an. Tahun-tahun selanjutnya diterbitkan khusus laporan-laporan mengenai Sumpah Pemuda. Publikasi paling penting rekonstruksi Kongres Pemuda II dengan semangat orde baru adalah karya-karya dengan deskripsi-fiksi peristiwa tahun 1928. Salah-satunya adalah karya B. Soelarto, Dari Kongres Pemuda Pertama ke Sumpah Pemuda (1986), yang berisi kumpulan peristiwa sejarah antara kongres pertama (1926) dan kongres kedua (1928) (hal. 70).

Di era Reformasi, semangat Sumpah Pemuda diarahkan kepada menghargai pluralitas sosial yang terkoyak oleh penyeragaman dan pemusatan atau sentralisasi ala Soeharto. Kemajemukan, itu inti dari semangat Sumpah Pemuda era Reformasi. Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya tanggal 28 Oktober 1998, Habibie menyerukan agar diberikan penghargaan kepada pemuda Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas dalam minat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang efisien. Orde reformasi adalah orde yang menerima puing-puing kehancuran bangsa karena Korupsi-Kolusi-Nepotisme yang diidap orde baru. Sebab itulah, ekonomi yang efisien yang dimaksud adalah memberantas atau memulihkan dan mengakhiri KKN tersebut (hal. 76).

Politisasi Sumpah Pemuda di masing-masing orde di atas memberikan gambaran betapa semangat Sumpah Pemuda begitu fleksibel, betapa tiga poin resolusi yang notabene memiliki makna sama secara teks dapat disematkan semangat yang berbeda. Pada Kongres Pemuda II, penggunaan kata ekslusif ‘kami’ (poetera dan poeteri Indonesia) dimaksudkan sebagai garis demarkasi, garis yang menarik batas tegas dari garis kaum colonial. ‘Kami’ di era ini adalah ‘kami yang bukan orang Belanda’ (hal. 75).

Sementara di era Soekarno, ‘kami’ berubah makna menjadi ‘kami yang mengabaikan kepentingan daerah demi kepentingan bangsa’. Di era Soeharto, ‘kami’ menjelma arti ‘kami yang mengamalkan Pancasila dan mendukung Pembangunan’. Dan di era Reformasi, ‘kami’ bermakna ‘kami yang menghargai kemajemukan dengan tidak menghancurkan persatuan bangsa’.

Sumber: http://belukarhujan.blogspot.com/2010/10/sumpah-pemuda-jatuh-bangun-pencarian.html

Comments (0)