Sisi Lain Eduard Douwes Dekker: Pejabat yang Tak Pernah “Blusukan”

19 Februari 1887

Eduard Douwes Dekker dianggap tidak memahami hukum adat yang berlaku dalam hubungan pemimpin pribumi dan rakyatnya.

Oleh: Uswatul Chabibah – 19 Februari 2021

Kontrolir Bergsma adalah pengagum buku Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker alias Multatuli. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah agar ditempatkan di Lebak, Banten. Pada 1862, di hari pertama ia tiba di Lebak, seperti dikisahkan Rob Nieuwenhuys dalam Mitos dari Lebak (2019, hlm. 56), Bergsma mengumpulkan semua pejabat pribumi. Ia menanyakan apakah di antara mereka ada yang mengingat Asisten Residen Douwes Dekker. Ternyata hanya satu orang yang mengingatnya, yang digambarkannya sebagai, “Tuan Asisten yang belum keliling.”

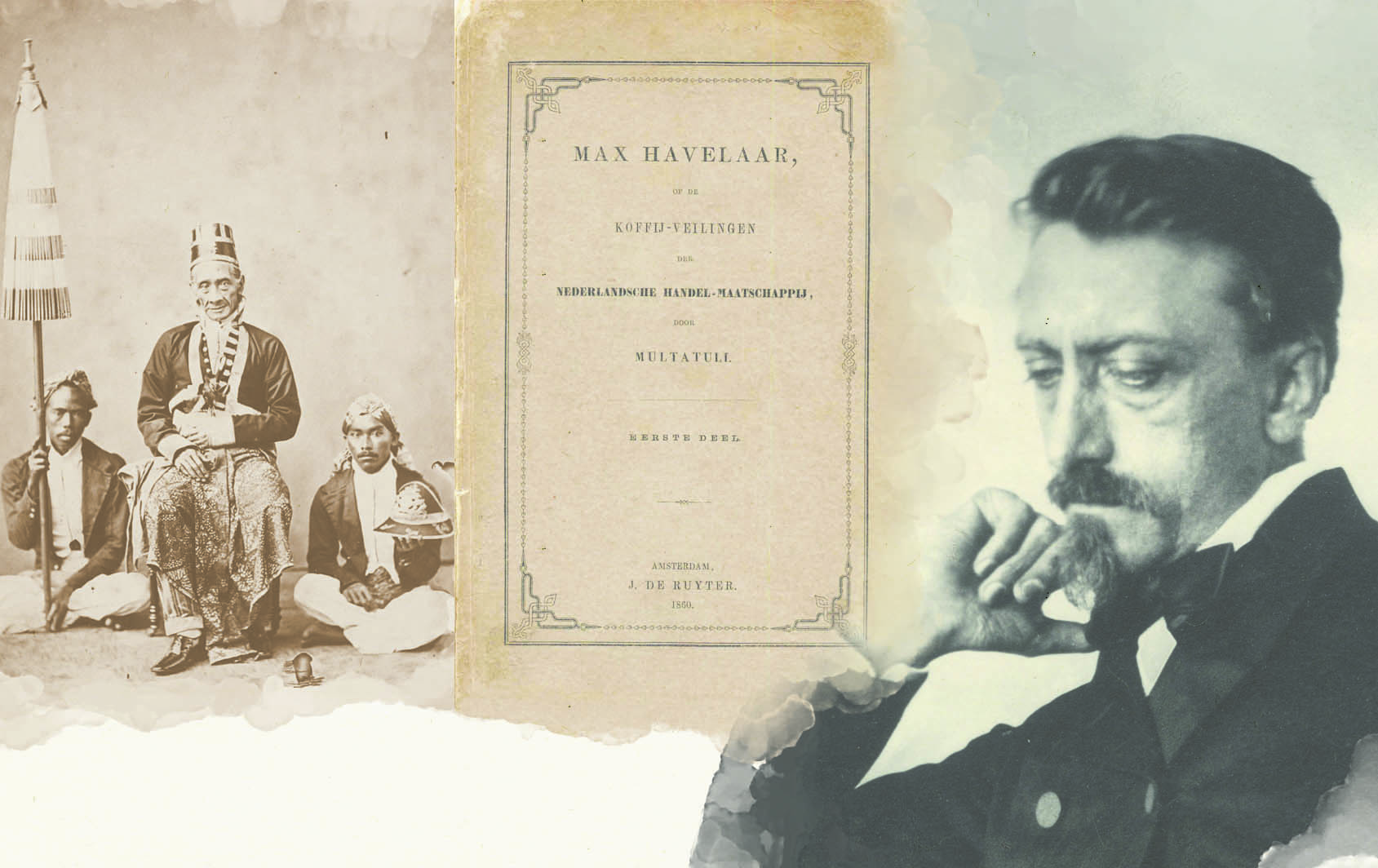

Douwes Dekker belum begitu lama meninggalkan Lebak. Ia mulai bekerja di sana pada 22 Januari 1856, enam tahun sebelum Kontrolir Bergsma menjejakkan kaki di tanah yang sama. Max Havelaar yang ditulis Douwes Dekker di Brussel, Belgia, dengan nama samaran Multatuli—bahasa Latin yang artinya “aku telah sangat menderita—diterbitkan pada 1860. Buku itu menceritakan pengalamannya sebagai asisten residen di Lebak yang ia tinggalkan pada 20 April 1856, setelah pengunduran dirinya dikabulkan pada 4 April di tahun yang sama.

Max Havelaar membangkitkan gelombang ketidaknyamanan di Eropa serta mengobarkan api anti-kolonialisme. Bahkan dalam artikelnya di majalah New York Times (18 April 1999, hlm. 112-114), Pramoedya Ananta Toer menyebut buku itu sebagai “The Book that Killed Collonialism” atau “buku yang membunuh kolonialisme.”

Buku itu ditulis berdasarkan kerja Douwes Dekker—dalam novel namanya Max Havelaar—mengurung diri memeriksa laporan, memo, nota, dan surat, termasuk arsip-arsip dari pendahulunya. Pada 24 Februari 1856, atau sebulan sejak ia menjadi Asisten Residen Lebak, Douwes Dekker mengirim surat kepada atasannya, Residen Brest van Kempen. Suratnya menyatakan bahwa Bupati Lebak saat itu, Raden Adipati Karta Natanagara, telah menyalahgunakan kekuasaan.

Ia mengusulkan supaya Bupati Lebak, yang kedudukannya setara dengan dirinya, segera dipecat. Van Kempen, yang dikenal sebagai pejabat kolonial yang kompeten, terkejut menerima surat tersebut. Dua hari kemudian ia berangkat dari kediamannya di Serang untuk membahas tuduhan berat yang ditulis asistennya itu.

Residen Brest van Kempen meminta bukti-bukti yang mendasari tuduhan Douwes Dekker untuk ia selidiki lebih lanjut. Sayangnya, asistennya itu menolak memberikan apa yang ia minta dan menyatakan akan bertanggung jawab dan mengatasinya sendiri. Menurut Rob Nieuwenhuys dalam Mirror of the Indies (1999, hlm. 85), van Kempen tidak dapat membiarkan asistennya melakukan apa yang harusnya menjadi tanggung jawab dirinya.

Ia lantas mengirim surat untuk menjelaskan situasi tersebut kepada Gubernur Jenderal Duymaer van Twist, yang mengenal Douwes Dekker secara pribadi dan memberinya jabatan di Lebak. Dewan Hindia murka dengan tindakan Douwes Dekker dan mengusulkan untuk memecatnya. Sementara Duymaer van Twist memilih untuk memindahkannya ke kota lain, yaitu Ngawi. Namun Douwes Dekker tidak bersedia dipindahkan dan memilih mengundurkan diri. Hanya dalam tiga bulan, drama Lebak itu usai.

Douwes Dekker yang seketika jatuh menjadi warga sipil pengangguran, tidak membiarkan dirinya diingat sebagai pejabat kolonial yang melulu dipecat. Ia sudah pernah mengalaminya di Natal pada awal 1844. Kala itu, ia dipecat oleh Jenderal Michiels, Gubernur Pantai Barat Sumatra, karena kelalaiannya mengelola keuangan. Ia kemudian dipindahkan ke Padang, dengan pengawasan ketat Gubernur, tanpa gaji. Komunitas kecil Eropa di Sumatra mengucilkannya. Douwes Dekker mengatasi hari-hari yang menyedihkan di Padang dengan menulis prosa dan naskah drama. Kini nasib buruk terulang lagi di Jawa, dan Douwes Dekker kembali pada bakat yang telah ia asah sejak lama: menulis prosa.

Memotong Rumput dan Mengambil Kerbau

Pada hari kedatangannya di Lebak, Douwes Dekker menyampaikan pidato pertamanya dalam bahasa Melayu yang memikat di hadapan bupati dan para pejabat lainnya. Hal ini seperti ditulis Multatuli dalam Max Havelaar (2017, hlm. 154-155, 157):

“[…] Saya tahu penduduk kalian miskin, dan karenanya saya bergembira dengan sepenuh jiwa. […] Tidakkah hati saya melonjak gembira ketika melihat bahwa saya telah dipilih di antara banyak orang untuk mengubah keluhan menjadi doa dan ratapan menjadi rasa syukur? […] Saya dikirim kemari untuk menjadi teman kalian, menjadi kakak kalian. Bukankah kalian harus memperingatkan adik kalian seandainya melihat harimau di jalanan yang hendak dilaluinya?”

Douwes Dekker benar. Lebak adalah daerah miskin yang tidak menguntungkan pemerintah kolonial. Penduduknya jarang dan tanahnya tidak cocok untuk perkebunan kopi—salah satu komoditas utama dalam “culturstelsel” atau tanam paksa yang diberlakukan Gubernur Jenderal William Bosch pada 1830.

Kemelaratan Lebak tidak hanya terlihat pada kehidupan rakyatnya, tetapi juga pada bupatinya yang memiliki banyak utang. Dibandingkan dengan bupati-bupati lain di Jawa yang diuntungkan oleh sistem Tanam Paksa, penghasilan Bupati Lebak sangat jauh dari cukup—terlebih banyak sekali anggota keluarga yang secara adat wajib ia nafkahi.

Sekali waktu, Bupati Lebak yang miskin tapi dijunjung tinggi oleh rakyatnya ini akan kedatangan Bupati Cianjur yang kaya raya. Demi menyambut kedatangan Bupati Cianjur, Bupati Lebak memerintahkan para petani meninggalkan tanah garapannya untuk memotong rumput di alun-alun.

Douwes Dekker melihat hal ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Jumlah pemotong rumput di alun-alun yang bekerja tanpa dibayar melebihi jumlah yang diperbolehkan pemerintah. Douwes Dekker pun memerintahkan para pemotong rumput untuk pulang. Hal ini membuat mereka kebingungan karena hampir mustahil meninggalkan perintah Bupati.

Dan yang lebih mengejutkan bagi rakyat adalah seorang asisten residen berani membatalkan perintah bupati. Keadaan alun-alun yang tak terurus tidak hanya mempermalukan bupati yang mereka hormati, tetapi juga mereka sendiri sebagai rakyat Lebak. Bahkan upah memotong rumput bisa dianggap penghinaan atas bakti mereka. Douwes Dekker tidak dapat melihat ini sebagai kebiasaan adat. Baginya, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan bupati dengan mengambil waktu dan tenaga para petani secara cuma-cuma.

Pemerintah kolonial yang menjadikan para pemimpin pribumi sebagai pemimpin langsung rakyat setempat, sangat mewanti-wanti para pejabatnya supaya mempelajari dan mengikuti tata krama Jawa. “Bilamana seorang pejabat pribumi melakukan kesalahan, hendaknya jangan menegurnya sewaktu orang lain hadir,” tulis Roorda van Eysinga, dikutip dalam Mitos dari Lebak (hlm. 60).

Melanggar tata krama ini bisa berujung pada pemecatan. Dengan demikian, sebagai pejabat pemerintah, Douwes Dekker telah melakukan kesalahan besar. Tuduhannya kepada Bupati Lebak yang mengambil kerbau rakyatnya, juga lagi-lagi karena ketidakpahamannya pada hukum adat. Praktik “pundutan”—sumbangan penduduk untuk suatu upacara kerajaan atau keagamaan—juga berlaku dalam penyambutan Bupati Cianjur.

Dalam Pemberontakan Petani Banten 1888 (2015, hlm. 95-96), Sartono Kartodirdjo mencatat bahwa peristiwa Lebak dapat dilihat sebagai dualisme birokrasi kolonial. Walaupun pemerintah pusat diselenggarakan dalam bentuk birokrasi modern, pemerintah daerah dan lokal sebagian masih disesuaikan dengan nilai dan norma tradisional.

Para pejabat pribumi menerima gaji tetap untuk tugas-tugas administratif, dan masih menerima upeti serta kerja adat dari rakyatnya. Dualisme sistem pemerintahan kolonial itu—yang tidak ditentang Douwes Dekker—yang memungkinkan peristiwa Lebak terjadi. Jika ada yang perlu ia gugat, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia yang mestinya ia tuding.

Bagaimanapun, desas-desus bahwa Douwes Dekker hendak menerbitkan buku yang menentang pemerintah membuat gusar pemerintah Belanda maupun Hindia Belanda yang munafik dan anti-kritik. Menteri Urusan Tanah Jajahan, Jan Jacob Rochussen, bahkan merasa perlu mengirim surat kepada Van Lennep, penerbit buku Douwes Dekker.

Rochussen akan mengembalikan jabatan Douwes Dekker di Hindia Belanda jika ia tidak menerbitkan bukunya. Tapi Douwes Dekker, dalam surat kepada Tine, istrinya, sebagaimana ditulis Rob Nieuwenhuys dalam Mirror of the Indies (1999: 86-87), menyebutkan beberapa syarat, termasuk uang muka dalam jumlah besar, bintang kehormatan Order of the Netherlands Lion, dan kedudukan di Dewan Hindia. Rochussen menolak mentah-mentah permintaan Douwes Dekker. Maka terbitlah Max Havelaar.

Buku itu segera menjadi bacaan wajib kaum terpelajar. Hanya tiga bulan berdinas, menutup diri di kantor tanpa turne ke pelosok-pelosok, tidak menguasai bahasa Sunda-Banten, bahkan tanpa kunjungan balasan ke rumah Bupati Lebak, Douwes Dekker menyusun sebuah roman yang menggetarkan Belanda dan Hindia. Lewat Max Havelaar, ia berteriak lantang menggugat nasibnya sendiri lewat idealisme yang ia paksakan di Lebak. Eduard Douwes Dekker meninggal pada 19 Februari 1887, tepat hari ini 134 tahun silam.

Seperti sebagian besar calon pangreh praja yang berlayar menuju Hindia Belanda, Bergsma juga mengimani nilai-nilai dalam Max Havelaar dan menjadikannya teladan sebagai pejabat pemerintah. Karena itulah ia mengikuti jejak Douwes Dekker dan meminta ditempatkan di Lebak. Kelak ia mendapati bahwa hanya ada satu orang yang mengingat Tuan Asisten Douwes Dekker, itu pun karena ia satu-satunya pejabat pemerintah yang tidak pernah “blusukan”, turun ke bawah memantau kondisi rakyatnya.

Baca selengkapnya di artikel “Sisi Lain Eduard Douwes Dekker: Pejabat yang Tak Pernah “Blusukan””, https://tirto.id/gan6

Comments (0)