Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia

Sejarah korupsi di Indonesia sepertinya selalu berulang. Sejak rezim Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi, masalah korupsi yang dihadapi tidak terlalu berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1977, Presiden Soeharto menggelar operasi tertib yang ditujukan untuk membenahi aparatur pemerintahan yang terjangkiti korupsi, melakukan pemerasan/pungli dan menerima suap. Empat puluh tahun kemudian, pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) dengan tujuan yang kira-kira identik dengan Operasi Tertib. Pada era Sukarno, dikeluarkan kebijakan pelaporan harta pejabat negara, yang kemudian kebijakan yang sama lahir kembali pada awal reformasi melalui UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Sayangnya, strategi untuk memerangi korupsi di Indonesia kerap kandas karena tiadanya restu politik. Ketika program anti pungli menyasar pejabat di atas, program itu lantas tak berdaya. Pelaporan harta kekayaan pejabat kurang efektif karena pengabaian dari mereka yang ada di posisi-posisi strategis, baik di birokrasi (eksekutif), parlemen, maupun yudikatif, termasuk di dalamnya elite penegak hukum dan elite militer. Tak heran, jika kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia selama beberapa dasawarsa tidak terlalu menggembirakan.

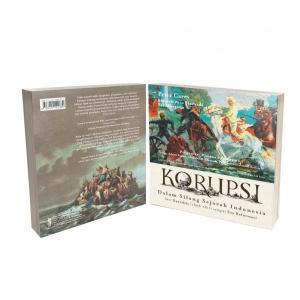

Dalam bahasa Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, sebagaimana yang mereka tuangkan dalam buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels (1808–1811) sampai Era Reformasi, korupsi seringkali baru akan diperangi dengan serius jika sudah ada ancaman nyata bagi eksistensi sebuah negara. Pemberantasan korupsi, sebagaimana dicontohkan dalam kasus di Inggris, dimulai dari sebuah keterpaksaan karena keadaan yang mengharuskan. Inggris yang sukses memberantas korupsi lantas menjadi negara yang sangat disegani.

Sementara dalam konteks Indonesia, menurut penulis, akar dan struktur korupsi kontemporer Indonesia tidak hanya dimulai sejak republik berdiri, tetapi sudah mulai terbentuk pada era kekuasaan Daendels di Jawa. Di era Daendels, kebijakan sentralisasi kekuasaan yang ditempuhnya dapat dilihat wujud nyatanya pada era Soeharto, meskipun kebijakan sentralisasi era Daendels dimaksudkan untuk mengurangi korupsi yang menjangkiti pemerintahan kolonial di tingkat yang lebih rendah (Bab 1, hlm. 39).

Korupsi pada pemerintahan kolonial yang didesentralisasi misalnya dapat dirujuk pada praktik suap yang telah terjadi secara masif yang dilakukan oleh pemerintahan Kolonial Pantai Timur Laut Jawa sebelum Daendels (Bab 1, hlm. 12). Oleh karenanya, penghapusan kebijakan desentralisasi oleh Daendels dipandang sebagai langkah untuk mengurangi praktik suap (korupsi) yang marak (Bab 1, hlm. 11–12).

Pada Bab 2, penulis berusaha membandingkan masalah korupsi yang terjadi di Inggris pada era 1660–1830 dengan Indonesia kontemporer. Inggris yang pernah berjaya secara militer ambruk dan hancur lebur karena korupsi. Korupsi dalam bentuk politik uang, suap, dan kolusi menjangkiti parlemen, lembaga militer dan eksekutif (hlm. 49–53). Kebangkitan Inggris dalam melawan korupsi dipicu oleh ketakutan atau kekhawatiran atas hancurnya Inggris sebagai sebuah negara.

Inggris membutuhkan waktu hingga 150 tahun untuk melawan korupsi. Berbagai cara yang dianggap penulis menjadi jalan bagi kemenangan melawan korupsi adalah pembentukan lembaga pengawas keuangan negara, pelibatan sektor swasta untuk menjalankan fungsi layanan publik, reformasi sektor peradilan (khususnya hakim), dan birokrasi dengan menaikkan upah mereka secara signifikan, menerapkan larangan penerimaan hadiah (gratifikasi) di kalangan hakim, mengurangi biaya gugatan untuk menekan penyimpangan hukum dan penerapan kode etik hakim yang pada gilirannya mampu menciptakan lembaga kehakiman sebagai institusi yang terpercaya dan mumpuni.

Di samping itu, dua hal yang telah dilakukan Inggris dianggap mampu mengurangi korupsi secara substansial, yakni adanya pengaruh besar agama Protestan dan berkembangnya filsafat utilitarianism yang meyakini bahwa kebahagiaan terbesar adalah dari sebanyak mungkin orang (Bab 2, hlm. 59–64). Semua itu ditopang oleh kesadaran dan kemauan kuat partai politik berkuasa untuk melakukan reformasi. Semua upaya Inggris dalam melawan korupsi sayangnya tak serupa dengan perjalanan agenda reformasi Indonesia kontemporer.

Sementara pada Bab 3 (dalam edisi kedua Bab 4) penulis menyoroti bangunan demokrasi Indonesia dan tatanan negara hukum yang porak poranda (1998–2016). Isu seputar pluralisme, toleransi, dan kekuasaan hukum menyita perhatian penulis karena tiga hal ini dipandang ikut menentukan negara hukum yang modern. Dalam pandangan penulis, negara hukum yang modern adalah syarat penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Berbagai catatan kritis dilontarkan, utamanya masalah leadership politik yang buruk, kecenderungan primordialisme dalam politik nasional, serta parsialnya agenda reformasi.

Bab terakhir (Bab 5), mengupas masalah birokrasi Indonesia. Penulis menggambarkan birokrat daerah (masih) sebagai feodal-aristokrat karena relasi atasan bawahan yang kaku, bahkan di lembaga pendidikan sekalipun. Selain feodal, atribut lain birokrat yang digambarkan penulis adalah pemalas, tidak bekerja serius, dan menghabiskan banyak waktu dengan bermain, menggunakan gawai atau nongkrong di kantin kantor. Hal ini memberikan sedikit banyak gambaran tiadanya perubahan yang terjadi pada birokrasi di daerah, meski Indonesia sudah menjalankan agenda reformasi sejak 18 tahun lalu.

Buku Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi (Edisi Revisi)

Membaca keseluruhan buku ini, kita akan melihat korupsi sebagai masalah yang muncul dari timbunan berbagai macam persoalan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan yang diyakini ikut membentuk dan menentukan korupsi di Indonesia kontemporer. Jika buku mengenai korupsi yang pernah ada lebih banyak mengupas masalah penyimpangan kekuasaan hanya pada era Soeharto dan era setelahnya, seperti Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa (Sewon, Bantul: LKIS, 2006) karya almarhum George Junus Aditjondro, maka buku ini boleh dibilang merupakan terobosan yang berani. Hal ini karena buku ini menghidangkan informasi yang berangkat dari spektrum sejarah yang cukup panjang, bahkan sejak kekuasaan kolonial bercokol di Indonesia. Sehingga hal ini memungkinkan kita mengetahui akar persoalan korupsi secara lebih dalam, sekaligus bagaimana usaha terbaik untuk melawannya.

(Resensi ini pernah dimuat di harian Kompas, 20 Mei 2017, dan disunting kembali untuk keperluan edisi kedua buku Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia ini).

Comments (0)