Onghokham Menimbang Bung Karno

Peter Kasenda,

Sejarawan dan Pengajar di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

Ada kekaguman yang diekspresikan sejarawan Onghokham kepada Sukarno. Namun,

kekaguman itu tidak membuat dirinya luput melihat ironi Sukarno: yang menjadi

korban dari konsistensinya sendiri.

Sumbangan Onghokham, biasa disapa Ong, yang terpenting adalah ia telah

menampilkan dirinya sebagai cendekiawan publik. Dialah sejarawan yang paling sering

menulis di media. Melalui tulisannya, Ong bergelut seraya mengajak kita melihat

persoalan masa kini untuk dibandingkan dengan peristiwa pada masa lampau.

Perbandingan secara diakronis inilah yang menyebabkan sejarah di tangan Ong seolah-

olah hadir di pelupuk mata, hidup, inspiratif, dan menarik.

Namun, bagaimana kalau Ong menulis sejarah yang sezaman dengannya, dialaminya,

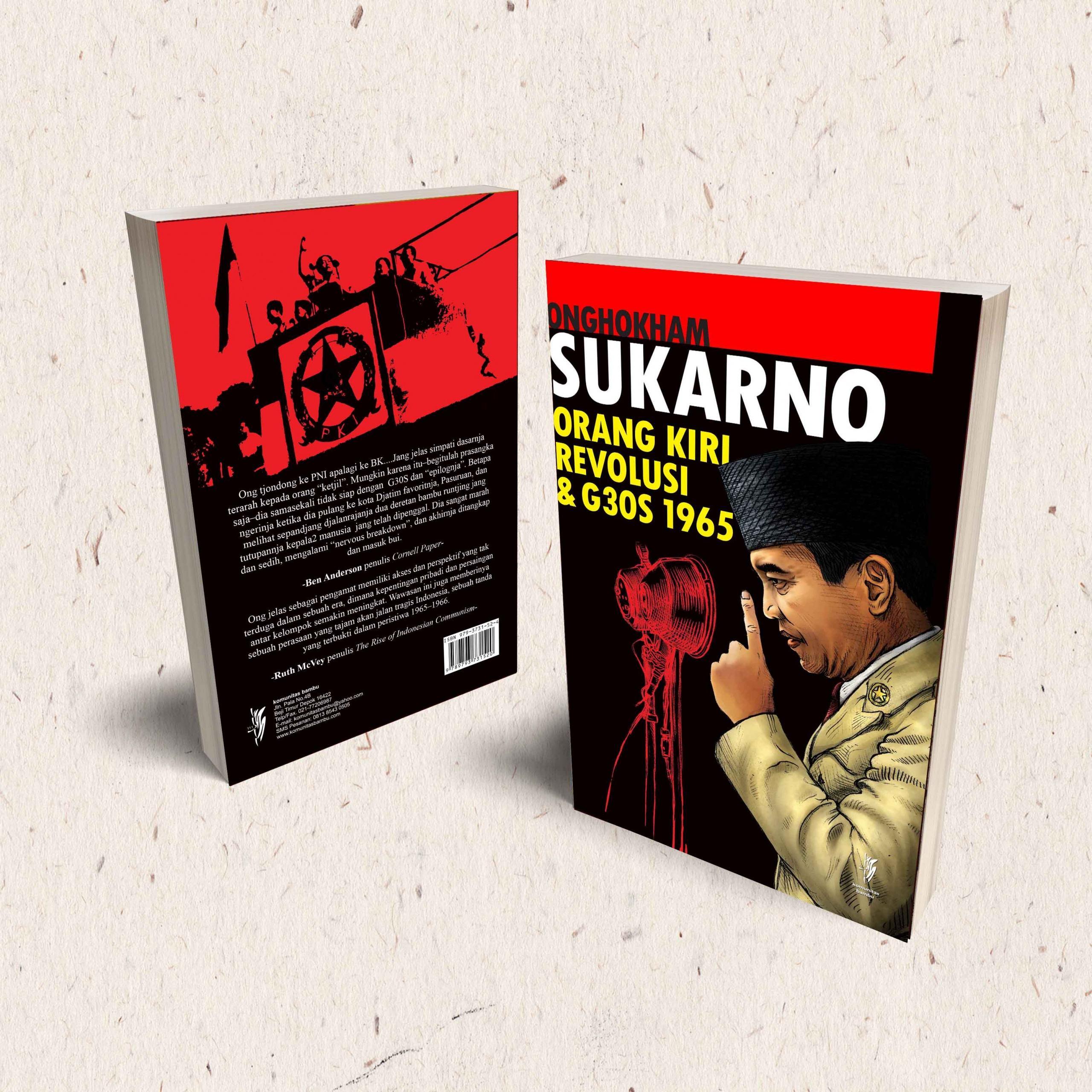

dan bahkan ia terlibat di dalamnya? Inilah yang menarik selama membaca Sukarno,

Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965 karya Ong, suatu bunga rampai yang berkaitan

dengan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada abad ke-20, periode kehidupan

penulis yang sezaman dengan sejarah yang dikisahkan.

Menurut Ong, banyak sejarawan segan menulis atau meneliti sejarah kontemporer atau

masa yang sezaman dengan masa hidup sejarawan itu. Bahkan, ada yang mengatakan

semakin kuno suatu zaman untuk diteliti, semakin ilmiah sifatnya karena emosi,

kepentingan, dan lain-lain sudah mereda, serta mungkin bahannya pun lebih lengkap.

Pendapat ini belum tentu benar. Sejarah kuno Indonesia, misalnya, sedikit sekali

bahannya. Pun emosi dan kepentingan tentang suatu zaman lampau masih kuat.

Korban konsistensi

Ketertarikan Ong pada figur bapak pendiri ini bisa ditelusuri dari persahabatannya

dengan aktivis-aktivis GMNI yang berdomisili di Asrama Daksinapati UI Rawamangun.

Terlebih lagi Onghokham mempunyai kecenderungan politik pada PNI yang

mempunyai hubungan emosional dan ideologis dengan Sukarno dan pada Sukarno

sendiri. Ong dan Sukarno dilahirkan di Provinsi Jawa Timur dan Ong mempunyai

kebanggaan yang berlebih atas provinsi kelahirannya.

Bagi seorang sejarawan, yang mengalami zaman Sukarno dan menulis mengenai

Sukarno, delapan tahun sesudah Sukarno tiada, tidaklah mudah. Periode Sukarno

mungkin terlalu dekat bagi sejarawan untuk melihat semua fakta. Kebesaran seorang

tokoh membuat dirinya terselimut dengan nilai-nilai dan anggapan yang telah

dikenakan kepadanya. Bagaimana bisa menulis biografi sesungguhnya untuk

mengetahui ”badan alamiah” orang tersebut jika terselubung realitas-realitas palsu,

yang menghambat pengenalan langsung terhadap si tokoh?

Sukarno adalah contoh yang jelas dari ironi sejarah dan penilaian sejarah. Sejak remaja

ia berjuang. Ia berhasil. Bukan saja dalam usaha bersama mencapai cita-cita

kemerdekaan, tetapi juga menjadi keberhasilan itu sendiri. Ia menjadi presiden dan

kemudian dianggap dan menganggap diri sebagai personifikasi segala nilai dan slogan

yang sedang dikembangkan. Namun, setelah kudeta 30 September 1965, ketika anak-

anak muda meneriakkan mengenai pentingnya pembubaran PKI, Sukarno tidak mau

membubarkan PKI. Sukarno tetap konsisten dengan pendirian mengenai perlunya tiga

kekuatan besar bersatu menghadapi imperialisme dan kapitalisme. Di sini, kata Ong,

Sukarno sendirian menghadapi realitas yang tak sesuai lagi dengan dirinya. Kejatuhan

Sukarno, menurut Ong, disebabkan korban pandangan politiknya sendiri yang

dipegangnya sejak 1926.

Pengalaman Trauma

Sebenarnya, Ong juga menjadi korban tidak langsung dari Peristiwa Gerakan 30

September. Tulisan Saya, Sejarah dan G30S 1965 di buku ini berbicara mengenai

pengalaman yang membuatnya trauma. Setelah G30S, Ong menyaksikan pembantaian

massal di Jawa Timur, tempatnya berasal. Kenyataan itu membuat dirinya marah dan

terguncang. Ketakutan menghampiri dirinya. Tanpa alasan jelas Ong ditahan penguasa

militer pada Januari 1966. Penahanan atas diri Ong tidak berlangsung lama. Atas

bantuan Nugroho Notosusanto, Ong bisa menghirup udara bebas. Barangkali itu adalah

periode paling kelam dalam hidup Ong.

Pada awal Orde Reformasi, Masyarakat Sejarawan Indonesia mengadakan seminar

Memandang Tragedi 1965 secara Jernih di Serpong, Tangerang. Melalui makalah

”Refleksi tentang Peristiwa G30S (Gestok) 1965 dan Akibat-akibatnya”, yang dimuat

kembali dalam bunga rampai ini, Ong berbicara mengenai latar belakang peristiwa

tersebut ketimbang epilog Peristiwa G30S. Di sini Ong menyatakan pembantaian

massal yang terjadi adalah perang saudara. Ini disebut perang saudara karena kalau

tentara saja yang melakukannya tidak mungkin kehancuran PKI demikian total

sehingga tidak ada bayang-bayangnya sama sekali kini.

Mengenai peristiwa kelabu tersebut, Sukarno memilih untuk memakai istilah Gestok

dan bukan istilah Gestapu yang populer itu, yang bagi kalangan berpendidikan

mempunyai makna sampingan yang jelas menunjuk pada organisasi teror Hitler, yaitu

Gestapo. Menurut Ong, istilah Gestok memang lebih tepat dari sudut sejarah,

sedangkan istilah Gestapu politis dan hina bagi gerakan tersebut. Namun, karena

pemenang perebutan kekuasaan menyebut peristiwa itu Gestapu (Gerakan September

Tiga Puluh), sejarawan sampai sekarang memakai istilah tersebut. Sejarah adalah

sejarah pemenang, bukan sejarah orang kalah.

Sebelum Peristiwa G30S, Sukarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang

paling terkemuka selama dua dasawarsa lebih, yaitu sejak Sukarno bersama Hatta, pada

1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara-bangsa

baru itu. Dengan karisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia

tetap sangat populer di tengah semua kekacauan politik dan salah urus perekonomian

pascakemerdekaan. Bahkan, sampai 1965 kedudukannya sebagai presiden tak

tergoyahkan.

Namun, pasca-Peristiwa G30S situasinya menjadi lain. Menurut Ong, Angkatan 66

berhasil menurunkan Sukarno dan foto-foto Sukarno yang berada di setiap sudut jalan

di Jakarta. Anehnya, lebih dari 20 tahun kemudian, pemerintahan Orde Baru mulai

mengembalikan nama Sukarno-Hatta (yang mewakili generasi 28) ke proporsi

kebenaran sejarah. Ada Bandara Sukarno-Hatta, ada penghormatan sebagai pahlawan

nasional, dan lain-lain. Sukarno juga menjadi mitos yang bernilai politis dan

disejajarkan dengan cita-cita kebangsaan. Foto-foto Sukarno diarak peserta kampanye.

Sayangnya, Ong tidak menjelaskan bahwa pada saat itu terjadi struggle of power

sehingga sering secara sadar atau tidak sadar gerakan mahasiswa Angkatan 1966

menjadi alat. Angkatan ’66 memang monumental dalam hal mobilisasi mahasiswa,

tetapi gerakan mereka telah masuk ke dalam setting politik yang dibangun oleh militer.

Melalui bunga rampai ini, Ong ingin mengatakan bahwa Peristiwa G30S telah membuat

Pemimpin Besar Revolusi hilang dari panggung nasional dan internasional. Ternyata

revolusi tidak berjalan sebagaimana digariskan Sukarno. Selama pemerintahannya,

situasi sosial-politik telah tumbuh ke dalam suatu kondisi matang bagi terjadinya

revolusi lain. Sukarno digulingkan oleh kontrarevolusi yang dilancarkan Soeharto.

Dalam konteks ini, benar juga ungkapan bahwa setiap revolusi harus mengorbankan

anak-anaknya sendiri. Sukarno hanyalah salah satu bukti tambahan atas ungkapan ini.

Sumber: KOMPAS, Senin, 5 Oktober 2009

Comments (0)