Melirik Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa

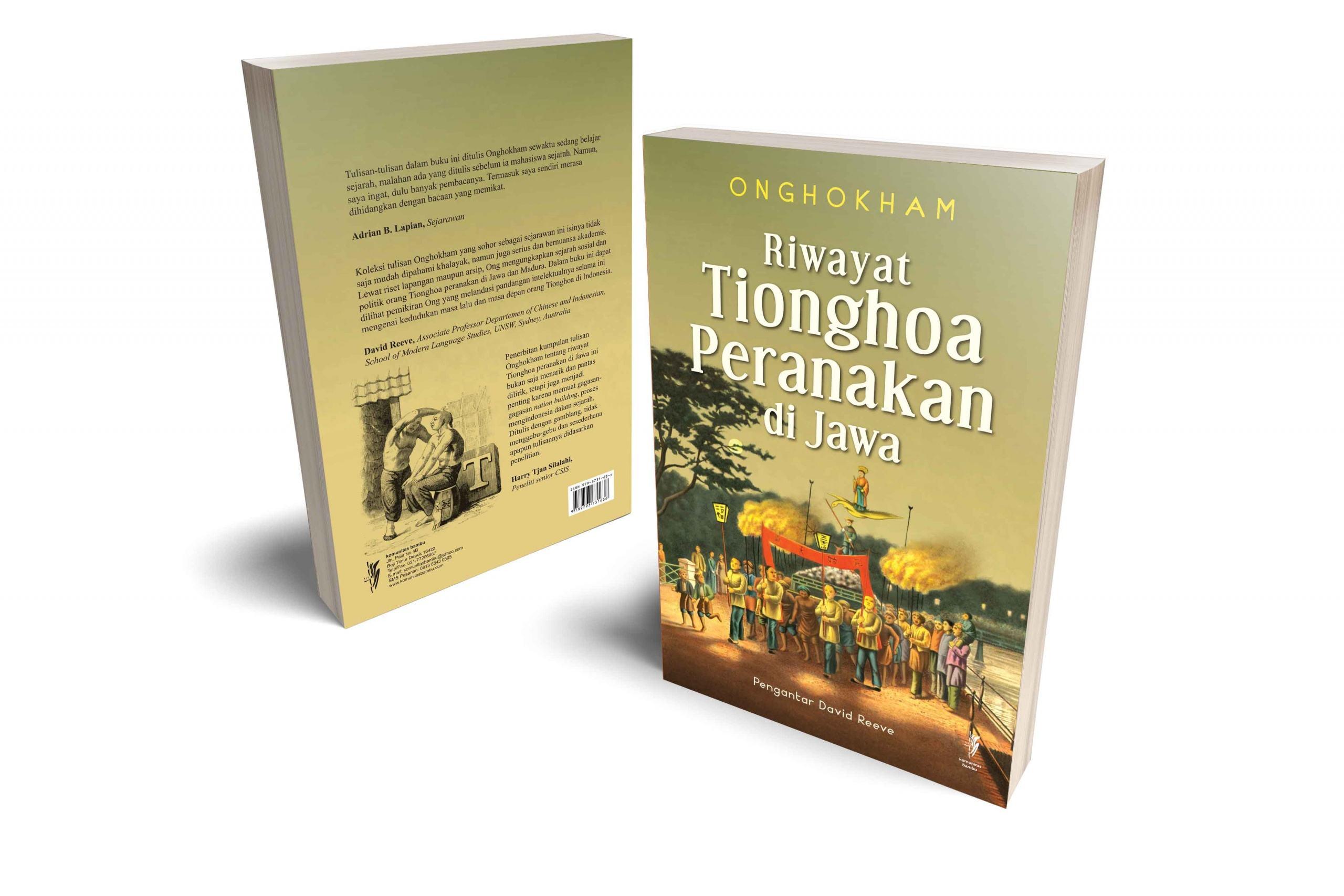

Dalam pidato menyambut 70 tahun Ong Hok Ham tiga tahun lalu Professor A.B. Lapian mengusulkan untuk menerbitkan kembali kumpulan karangan Pak Ong di majalah Star Weekly. Usulan A.B. Lapian itu sepertinya diwujudkan dalam penerbitan buku Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa ini. Ada 15 artikel yang disuguhkan dalam buku ini dari 40 artikel yang menurut editornya pernah ditulis Ong Hok Ham untuk Star Weekly periode 1958–1960. Periode ketika Ong masih belia, belum genap 25 tahun, saat artikel pertamanya ‘Perkawinan Indonesia-Tionghoa sebelum abad ke-19 di Jawa’ (hal. 1) terbit. Tepatnya 15 Februari 1958. Artikel ini menceritakan kedatangan perempuan Tionghoa totok pertama di Batavia pada abad ke-17 yang begitu menggemparkan dan menurut Ong dapat disamakan dengan kedatangan orang Mars ke bumi. Diceritakan pula perempuan Tionghoa totok pertama yang datang ke Jawa (Semarang) pada 1815. Ia menjadi tontonan bagi nyonya-nyonya peranakan di Semarang karena perempuan Tionghoa totok itu berpakaian aneh dengan kaki kecil yang diikat. Sesudah menonton, para nyonya Semarang itu memberi persen bagi perempuan Tionghoa totok itu (hal.4).

Selain itu diceritakan pula seorang janda, seorang perempuan Bali yang diangkat menjadi kapitein oleh Gubernur Jenderal Joan Maetsuyker pada 1666 (hal.5), serta kapitein Tionghoa muslim terakhir, Kapitein Mohammad Japar yang meninggal pada 1827 (hal.7). Disusun secara kronologis, tulisan-tulisan Ong mengenai masyarakat Tionghoa peranakan di Jawa dan Filipina memang memikat. Meskipun ditulis untuk sebuah majalah populer dan mudah dimengerti tetapi isinya begitu serius, analitis dan bernuansa akademis. Salah satu tulisan menarik adalah ‘Masyarakat Peranakan di Madura’ mengenai masyarakat Tionghoa peranakan di Madura (hal.15). Dalam tulisan ini Ong mengungkapkan mitos yang dipercayai oleh orang Madura asli yang menjelaskan mengapa orang Madura ‘asli’ jarang menikah dengan perempuan ‘peranakan’. Alasannya adalah orang Tionghoa berasal dari ‘abu’ yang lebih tua dari orang Madura sehingga jika ada seorang Madura menikah dengan perempuan keturunan Tionghoa maka malapetaka akan turun kepada laki-laki Madura itu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi kaum pria ‘peranakan’. Mereka justru diperbolehkan menikah dengan perempuan Madura (hal.25). Selain itu diungkapkan pula cerita asal usul orang Tionghoa di Madura yang konon datang ke Sumenep karena dipanggil oleh Panembahan Sumenep pada 1790 untuk mendirikan keraton dan masjid Sumenep (hal.26).

Cerita lain mengatakan bahwa nenek moyang orang ‘peranakan’ ini berasal dari Semarang. Mereka pada 1740 terpaksa harus bersembunyi di pesisir Sumenep karena di Semarang terjadi pemberontakan dan pembunuhan terhadap orang Tionghoa (hal.27). Terjadinya suatu ‘minoritas’ [Tionghoa peranakan] di Indonesia pun ditampilkan dalam buku ini (hal.33). Menurut Ong hal itu disebabkan lenyapnya elite Indonesia, kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang mengisolasi penduduk Hindia dalam berbagai golongan dengan menerapkan wijkenstelsel (pembagian kampung) dan passenstelsel (penggunaan pas untuk mengadakan perjalanan).

Rasa penasaran A.B Lapian yang tidak menemukan tulisan Ong mengenai ‘makanan’ dalam buku Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang (2003) rupanya terobati. Dalam buku ini Ong menyinggung masalah itu mengenai makanan yang dipersembahkan pada leluhur pada Tahun Baru Imlek oleh masyarakat Tionghoa di Jawa Tengah. Yaitu makanan tradisional Jawa yang penuh dengan santan dan manis. Hal ini menurut Ong merupakan budaya baru yang menyelundup ke dalam meja sembahyang leluhur kaum peranakan (hal.51).

Selain pengaruh Jawa, pengaruh Eropa pun masuk dalam makanan yang disajikan pada para tamu sewaktu penyelenggaraan pesta Luitenant Tan. Masakan itu berupa Hors d’Ouvre, semacam capcay Eropa yang dihidangkan dengan roti (hal.59). Selain aspek budaya ‘Klenteng dengan gaya bangunan Barat’ (hal.141), aspek lain yang ditampilkan buku ini adalah aspek pendidikan dalam ‘Sejarah pengajaran minoritas Tionghoa’ (hal.89), aspek hukum dalam ‘Sejarah dan kedudukan hukum masyarakat Tionghoa dari abad ke abad’ (hal.105), serta politik dalam ‘Chung Hwa Hui, PTI, dan Indonesia Merdeka’ (hal.123) dan ‘Asimilasi dan Manifesto politik’ (hal.209). Bila kita simak lebih jauh, tema utama dari artikel-artikel Ong Hok Ham ini adalah bahwa orang Tionghoa dan pribumi Indonesia sudah terasimilasi secara baik sebelum munculnya pemerintah kolonial Belanda yang semakin kuat sejak abad ke-19.

Namun, kemudian kebijakan politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan hukum Belanda telah dengan sengaja menciptakan perbedaan antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Perbedaan yang tegas antara keduanya sesudah masa kemerdekaan merupakan produk dari kolonialisme. Seharusnya ketika kemerdekaan tengah ‘melucuti’ warisan-warisan kolonial itu, sudah semestinya kedua masyarakat tersebut harus didorong untuk dapat berasimiliasi kembali.

Keberangkatan Ong ke Filipina pada bulan Januari hingga Juni 1959 yang merupakan kunjungan luar negeri pertama baginya, didanai oleh Star Weekly. Sebagai imbalan, Ong menulis sejumlah artikel untuk majalah ini. Untuk menambah uang saku selama di sana, Ong juga membawa sejumlah kain batik untuk dijual. Namun, kebanyakan kain batik itu diberikan sebagai hadiah. Tambahan uang saku yang semula diniatinya diperoleh dari imbalan tulisan yang dimuat media Filipina, termasuk Manila Chronicle, tulis David Reeve. Hasil kunjungan Ong di Filipina yang termuat dalam kumpulan tulisan ini adalah ‘Warga negara Filipina yang mempunyai darah Tionghoa’ (hal.153) dan ‘Proses asimilasi Tionghoa peranakan di Filipina’ (hal.163).

Sebagai karya salah seorang sejarawan terkemuka Indonesia yang unik, sayang rasanya melewatkan buku ini. Tak banyak orang yang mampu mengedit tulisan-tulisan Pak Ong. Tulisan-tulisannya, menurut para editor yang pernah mengedit tulisannya, sangat njelimet. Untunglah, para editor itu mampu ‘mengolah’ maksud Ong sehingga tulisan-tulisan ‘sang ahli masak’ ini jadi senikmat masakannya. Namun terkadang mereka tak luput dari kesalahan. Seperti pengalaman Goenawan Mohammad yang pernah mengedit tulisan Ong. Setelah Ong berbicara panjang lebar di suatu kesempatan mengenai salah satu tulisannya rupanya maksud Ong berbeda dengan hasil editan sang editor. Goenawan pun minta maaf pada Ong yang ditanggapinya dengan santai, “Tidak apa-apa, lha wong tidak ada yang baca!”

Hal yang sama pun terjadi pada buku menarik ini. Misalnya dalam kalimat: ‘Fakta ini menyesal saya tak dapat selidiki kebenarannya’ (hal.184) yang seharusnya: ‘Saya menyesal tak dapat menyelidiki kebenaran fakta ini.’ Beberapa kesalahan ejaan juga ‘menghiasi’ buku ini seperti kata instutuut seharusnya instituut (hal.72). Lalu Probolinggo Geschledenis… yang seharusnya Probolinggo Geschiedenis…(hal.87). Berikutnya Europeesche Lagere Shool seharusnya Europeesche Lagere School (hal.101), …van Minvergemonde… seharusnya …van Minvermogende… (hal.103), borgeren ende ondersaten seharusnya burgeren ende onderstaten (hal.116).

Hal lainnya adalah tidak adanya catatan untuk istilah “kaum Packard” (hal.137) dalam glosarium. Istilah ini mungkin telah diketahui oleh para sejarawan tetapi bagi masyarakat awam istilah ini perlu dijelaskan lebih jauh. Istilah ini mengacu pada merek mobil Packard yang digunakan oleh para kaum elite pada tahun 30-an. Selanjutnya ada catatan kaki yang urutannya berantakan. Catatan kaki bernomor 2 yang kembali ke nomor 1 (hal.112). Terlepas dari itu semua kita harus angkat topi untuk usaha editor dalam penerbitan buku yang dilengkapi indeks, glosarium dan daftar singkatan ini. Sehingga tepatlah kata pak Harry Tjan Silalahi, peneliti senior CSIS bahwa buku ini pantas dilirik bagi mereka yang tertarik pada masalah Tionghoa peranakan. Suatu kelompok masyarakat yang juga adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.

Sumber: https://sunjayadi.com/melirik-riwayat-tionghoa-peranakan-di-jawa-2/

Achmad Sunjayadi

Pengamat budaya

Comments (0)