Gerakan Perempuan dalam Isu Poligami dan Heteronormativitas

Materi untuk acara #bukudisenjakala episode 3, 21 April 2020 membedah buku “Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian” karya Cora Vreede-de Stuers bersama Nadya Karima Melati

Kegelisahan yang diungkapkan oleh sejarawan pendiri Komunitas Bambu, JJ Rizal, dengan beberapa sejarawan yang saya kenal terkait aktivisme perempuan bermuara satu: permasalahan perempuan dari dulu hingga sekarang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah isu poligami yang tidak kunjung usai dibahas nyaris 100 tahun lamanya. Terhitung sejak surat-surat Kartini diterbitkan 1911, Kongres Perempuan 1928, Demonstrasi Perempuan Bhayangkari 1951 hingga protes terhadap aplikasi poligami.com 2017. Berulang-ulang isu ini muncul disadari oleh para sejarawan yang mengulik dokumen terkait letusan peristiwa di masa lalu dalam politik Indonesia yang menyebutkan tentang organisasi dan konsolidasi gerakan perempuan. Hal ini mengindikasikan dua hal: (1). Masalah tersebut tidak selesai dan (2). Gerakan perempuan jalan di tempat. Tapi saya kira sejarawan perlu melebarkan lensa yang lebih luas dan rentang waktu yang lebih panjang untuk melihat perkembangan gerakan perempuan dan apakah benar gerakan perempuan mentok di isu situ-situ saja. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana prespektif feminologi digunakan untuk mengevaluasi capaian-capaian pergerakan perempuan sebagai kelanjutan dari temuan Cora Vreede-de Stuers dalam buku Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (Komunitas Bambu, 2017)

Membaca Sejarah dengan Feminisme

Feminisme terdiri dari tiga spektrum yakni: (1). Sebagai teori feminisme (2). Analisis gender/metodelogi dan (3). Gerakan sosial. Sebagai feminologi, Feminisme dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama yang pemikiran dan aktivisme feminis dipengaruhi oleh sejarah Eropa dan pembentukan negara modern. Gelombang kedua hadir pasca perang Dunia I dan II ditandai dengan pecahnya isu gender di kalangan akademisi dan gelombang ketiga bertempat di seluruh dunia dan “merayakan” perbedaan konteks, pemikiran dan advokasi gerakan. Indonesia belum hadir pada gelombang pertama dan kedua dan kata feminisme baru terang-terangan digunakan setelah runtuhnya Orde Baru. Sebelum itu, gerakan perempuan lebih dikenal dengan perjuangan emansipasi wanita dengan konsep Ibuisme.

Kedua, sebagai analisis gender atau metodelogi. Ilmu sejarah memang dikenal maskulin. Khsususnya di Indonesia, ilmu sejarah cukup terlambat mengadaptasi feminisme sebagai metodelogi dalam historiografi. Kuntowijoyo dalam Metodologi Sejarah (1994) menyebutkan gerakan perempuan bisa menjadi salah satu topik bahasan dalam penulisan sejarah. Namun menjadi topik saja tidak cukup. Feminisme menawarkan cara pandang yang berbeda terkait historiografi yakni dengan membedah lebih tajam melalui epistemologi (hakikat pengetahuan, justifikasi dan dan rasionalitas keyakinan). Epistemologi feminis menawarkan cara pandang yang baru atas objektivitas, pemujaan dan penggunaan dokumen hingga pengalaman perempuan yang berbeda sebagai bagian dari sejarah.

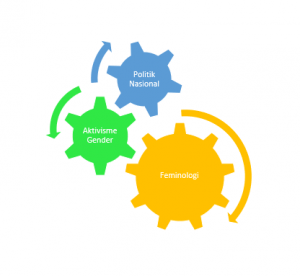

Terakhir, gerakan sosial. Feminisme adalah bagian dari gerakan sosial yang mempunyai tujuan. Gerakan sosial feminisme tidak pernah homogen dan masing-masing wilayah, etnisitas dan periode punya keistimewaannya sendiri. Membaca sejarah perempuan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan feminologi, analisis feminis serta politik nasional yang melingkupinya. Namun benar bahwasanya teori tiga gelombang pemikiran feminisme yang diterapkan oleh studi gender tidak bisa dicabut-pasang dalam sejarah perempuan Indonesia.

Feminologi membantu kita mengevaluasi capaian dan gerak aktivisme perempuan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jika memang isu poligami terus-terusan muncul dalam 100 tahun gerakan perempuan, maka yang harus dievaluasi adalah sedalam dan seluas apa kita melihat gerakan perempuan dan butuh lensa feminisme untuk mendekatkan pada kenyataan yang terjadi.

Cora Vreede-de Stuers memperlihatkan bagaimana perkawinan sebagai sistem reproduksi sosial pada abad 20. Keluarga adalah reproduksi masyarakat baik sistem sosial maupun sosial yang menyokong ekonomi. Baik patrilineal ataupun matrilineal semua memposisikan perempuan sebagai agen reproduksi. Perempuan dilihat sebagai faktisitas biologis 3M: menstruasi, melahirkan dan menyusui. Dan kerja-kerja tersebut vital untuk melanggengkan struktur ekonomi dan kekuasaan. Definisi perempuan dan pergerakan perempuan terkunci dalam batasan pengetahuan tersebut sehingga yang dihadirkan dalam gerakan emansipasi (proto Feminisme) adalah ibuisme. Definisi tersebut bertahan dan dilestarikan hingga Orde Baru. Sejarawan dan ilmuwan sosial menyebutnya dengan ideologi gender.

Dengan bergeraknya teori Feminisme pasca perang dunia kedua, definisi perempuan beranjak dari ketubuhan menjadi identitas sosial. The Second Sex (1949), yang ditulis Simone De Beavoir menjadi kanon yang membuktikan proses tersebut dengan kaliatnya yang terkenal “one not born but rather become a woman”. Disusul feminis radikal Gayle Rubin yang memisahkan definisi gender dan jenis kelamin. Donna Haraway, feminis Marxis juga menyumbangkan bagaimana ternyata gender tidak selalu biner dalam sejarah kosa kata yang digunakan manusia dalam peradaban.

Pemikiran para feminolog membongkaran bagaimana perempuan dikunci dalam keperempuanan melalui mitos dan (sialnya) sejarah. Studi tentang keperempuanan dan gender meledak pasca perang di ruang-ruang akademisi dan menyeruak dalam meja-meja konferensi internasional hingga terselenggaranya Konfrensi Wanita Internasional di Meksiko 1975. Indonesia berada dalam tirani Soeharto mau tidak mau mengirimkan perwakilan dan melalui serangkaian diplomasi hingga terbentuk Kementerian Urusan Wanita 1978. Sesungguhnya konfrensi tersebut membawa kebaruan konsep perempuan dan gender yang berkembang. Hingga apda gerakan perempuan menjelang reformasi. Isu ibuisme tidak lagi diusung dan sudah terang-terangan melihat perempuan sebagai individu dan warga negara. Berbagai modul pelatihan beberapa LSM Perempuan menyatakan biologis adalah jenis kelamin sementara gender adalah identitas sosiologis. Tapi negara masih bersikukuh dan tetap melestarikan ideologi perempuan sebagai alat reproduksi.

Ide perempuan sebagai konstruksi sosial masuk dan populer di akar rumput melalui para akademisi dan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pasca konfrensi internasional tersebut. Perlahan-lahan definisi perempuan bergeser menjadi analisis gender. Pusat Studi Wanita Universitas Indonesia yang berdiri pada 1990 juga berganti nama menjadi Pusat Kajian Gender. Pergeseran pergantian kata perempuan menjadi gender dipengaruhi oleh pemikiran feminisme gelombang ketiga di mana feminisme interseksional dengan kajian seksualitas memperkaya khazanah feminologi.

Perkara Cinta: Personal yang Politis

Apakah gerakan feminisme jalan di tempat karena terus-terusan mengusung isu poligami? Sepanjang hari Kartini atau hari ibu 22 Desember para sejarawan dan aktivis terjebak dalam membahas perempuan feminis gelombang pertama sebagai topik, bukan alat analisa gender sehingga pembahasan akan berkutat soal Kartini-Cut Nyak Dien. Hal ini disebabkan bukan karena sumbernya yang terbatas tapi penggunaan sumber dan cara membaca sumber sejarah harus diperkaya dengan analisis feminis. Nyatanya Marie Thomas selain menjadi perempuan pertama yang menjejak STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen), ia juga masuk dalam jajaran feminis radikal yang mengembangkan teknologi kontrasepsi IUD (Intra Uterin Device) atau dikenal dengan nama IUD. Sejarah hak seksual dan kesehatan reproduksi juga menjadi bahasan gerakan perempuan dan pada 1957 Perhimpunan keluarga Berencana Indonesia (PKBI) didirikan. Jadi bukan perkara gerakan perempuan jalan di tempat, tetapi keterbatasan membaca sumber sejarah. Toh, capaian gerakan perempuan tidak berkutat pada tuntutan feminis gelombang pertama tentang hak kepemilikan pribadi.

Feminis mempunyai slogan: personal is political. Cinta dan perkawinan adalah hal yang selalu dianggap personal dan subjektif padahal sangat politis dan krusial. Perkawinan di Indonesia dilihat sebagai isu yang personal padahal aturan kawin-mawin sangat ditentukan oleh jenis kelamin, identitas gender, kelas sosial, etnisitas dan agama. Pernikahan dan keluarga sebagai institusi juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah kesadaran individual. Orangtua yang menekankan bibit-bobot-bebet dari calon pasangan melihat pernikahan sebagai lembaga untuk meneruskan adat/masyarakat/sosial. Sehingga pemilihan anggota kelompok menjadi sangat selektif dan tidak ada kebebasan individu dan hak jatuh cinta di sana. Kesadaran akan individualisme menghadirkan cinta. Pernikahan berdasarkan cinta harusnya tidak lagi didasari oleh tujuan membangun keluarga tetapi penyatuan dua insan dan perlindungan kepemilikan pribadi mereka yang dijamin oleh negara.

Pernikahan adalah salah satu lembaga sosial untuk perlindungan dan melestarikan kepemilikan pribadi. Itu sebabnya isu poligami disuarakan oleh ibu-ibu atau istri-istri yang mempunya status sosial tinggi. Sementara perempuan kelas bawah akan dijadikan istri kedua. Sejarah Poligami memperlihatkan perempuan sebagai objek kepemilikan demi status sosial. Hal ini menandakan poligami memang mereproduksi kelas dan pemisahan sosial di masyarakat. Penolakan pada poligami semata tidak menyelesaikan masalah pergerakan perempuan yang hari ini dihadapi: heteronormativitas.

Poligami vs Heteronormativitas

Mengapa organisasi perempuan Islam pada 2019 menolak poligami sedangkan organisasi muslim seperti Muhamadiyah tahun 1928 masih membela poligami? Kita harus lihat jalan sejarah pemikiran feminisme dan membaca alur keputusan penolakan poligami. Poligami adalah isu yang dijadikan contoh bahwa telah terjadi revolusi dalam pembacaan terbaru sumber hukum Islam. Dan kasus yang paling pop adalah poligami. Isu poligami adalah taktik dari pergerakan feminisme yang selalu melakukan advokasi untuk mencapai tujuannya sebagaimana isu sosial digunakan untuk mengelabui pemerintahan Kolonial Belanda untuk menyelenggarakan kongres mendukung kemerdekaan Indonesia. Undang-undang pemilu terkait hak perempuan untuk dipilih dan memilih dimulai tahun 2003 semakin eksplisit hingga tahun 2007. Hal ini tentu bisa dikatakan pencapaian gerakan feminisme.

Pada hari ini menolak poligami masih dijadikan salah satu taktik di balik advokasi gerakan feminis lainnya (perkawinan anak, akses kontrasepsi, hak kerja dan cuti, kerusakan alam) dengan analisa dan tuntutan yang lebih tajam terkait perkawinan. Menusuk patriarki tepat di jantungnya dengan menolak heteronormativitas. Pada hari ini menolak poligami saja tidak cukup. Gerakan feminisme harus menolak pernikahan dan peraturan terkait perkawinan yang eksklusif. Undang-undang perkawinan 1974 harus direvisi karena tidak inklusif. Pernikahan harusnya dilepaskan dari reproduksi keluarga dan definisi keluarga ala Orba harus dirombak.

Isu poligami tidak akan pernah berhenti diperjuangkan gerakan perempuan selama heteronormativitas masih menjadi landasan untuk pembentukan keluarga. Pernikahan di Indonesia klasis, seksis, rasis dan penuh dengan sentimen agama. Selama pernikahan masih dibatasi agama maka konflik keagamaan akan terus muncul karena cinta adalah harapan untuk saling mengenal dan berintegrasi. Selama pernikahan masih terbatas untuk lelaki-perempuan selama itu juga perempuan akan dibayang-bayangi beban reproduksi. Kita butuh merombak lebih dalam dan lebih tajam terkait poligami dan aturan perkawinan lainnya. Kini dengan kajian seksualitas, kita mengenal poliandri (hubungan romansa tiga orang atau lebih). Seks dan keluarga tidak lagi taken for granted. Kehadiran historiografi feminis tidak dalam penulisan sejarah memberikan cara pandang baru dalam membaca sejarah Indonesia, prespektif lain muncul dan semakin mendekatkan kita pada apa yang sesungguhnya terjadi. Dan kita harus memastikan semua orang, perempuan dan minoritas seksual lainnya juga turut mempunyai sejarah.

Profil

Nadya Karima Melati lahir di Jakarta, 3 Mei 1994. Menyelesaikan S1 di Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia pada 2016. Penulis buku Membicarakan Feminisme (2019). Belajar Feminisme dari training dan publikasi Jurnal Perempuan (2014), mengambil kursus filsafat di STF Driyakara (2015) dan serius mendalami isu kekerasan terhadap perempuan dengan menjadi petugas UPR Komnas Perempuan (2017-2018). Nadya turut mendirikan SGRC (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies) dengan teman-teman pada 2014. Sejak tahun 2018 SGRC memulai kampanye dan penanganan kasus kekerasan seksual siber dan melatih konselor muda sebaya, melakukan riset dan menulis modul penanganan. Saat ini ia menjadi kolumnis di Deutsch Welle Indonesia dan memiliki kolom opini tetap bernama “Nyanyian Putri Duyung” di feminis web-magazine Magdalene.co. Hubungi Nadya di media sosial Twitter @Nadyazura dan untuk kumpulan resep masakan silahkan berkunjung ke mermaidnanana.blogspot.com. Jika ada pertanyaan panjang terkait feminisme dan sejarah silahkan kontak surel di [email protected]

Comments (0)