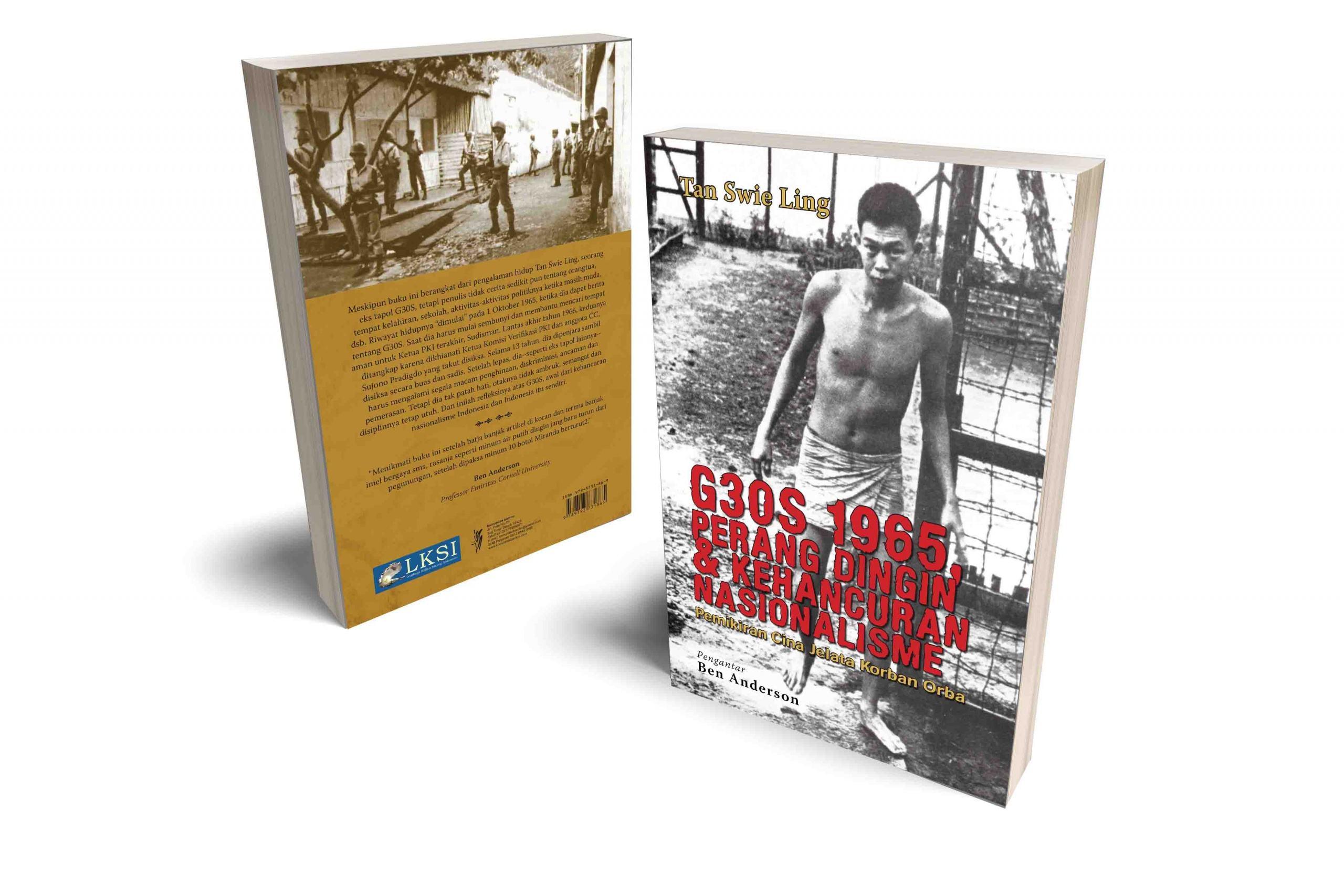

G30S 1965, Perang Dingin & Kehancuran Nasionalisme: Pemikiran Cina Jelata Korban Orba

Elizabeth Chandra

Kontributor kyotoreview.org

Membaca buku Tan Swie Ling adalah sebuah tantangan. Dari judulnya, pembaca dapat mengintip topik yang selalu kontroversial. Hampir 600 halaman tebal, itu juga yang membuat pembaca mengerti bahwa buku ini tidak membuat membaca yang disebut tidur. Membaca buku ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran, terutama kompilasi menemukan kembali tahun 1965 (baik fisik dan ideologi) dari sudut pandang salah satu korbannya. Meskipun Tan ingin mengundang pembaca untuk secara online melihat kembali kejadian – yang, dari kesalahannya sering disebut “G30S,” dia tidak bisa menjelaskan dari mana “Tan Swie Ling”, dan apa yang dia lakukan di Partai Komunis Indonesia (PKI / Partai) Komunis Indonesia).Tan hanya menggambarkan Dia sebagai “seorang Cina biasa, korban Orde Baru.” Jadi, Tan bukan hanya korban karena affliasinya terhadap PKI, tetapi juga karena kekejamannya. Keragaman masyarakat ini sebagai korban membentuk latar belakang untuk menyusun buku yang terdiri dari dua bagian: bagian pertama adalah tentang G30S dan akibatnya, dan bagian kedua yang berisi refleksi tentang keadaan dan jarak Cina. di Indonesia merdeka.

Di bagian pertama buku ini, Tan asal sebagai anggota partai politik yang dituduh melakukan kudeta, dan kemudian sebagai tahanan politik selama 13 tahun di bawah rezim anti-Komunis. Di sini pada saat yang sama, Tan juga menawarkan teori sendiri tentang siapa dalang dibalik acara; pembunuhan enam jurus militer dan kumpulan gerakan yang terus-menerus terhadap PKI sebagai pelaku yang dituduh melakukan pembunuhan.Tanempatkan G30S ini dalam konteks Perang Dingin dan memaparkan tanpa keraguan setiap insiden yang berhubungan dengan CIA – melalui sebuah lembaga, yaitu Biro Chusus (Biro Khusus), yang menjembatani partai tanpa-geligi dengan hak militer Indonesia – bahkan ke sebuah mantan diktator yang Kemudian diuntungkan paling banyak dari tamu para jenderal militer dan pemusnahan PKI, yaitu: Walikota Jenderal. Suharto. Tan tidak menyangkal peran PKI di G30S, tetapi sama sekali menolak tuduhan dan berlaku yang berlaku pada semua anggota PKI. Hal ini karena Biro Chusus tidak sesuai dengan hirarki partai tradisional (oleh karena itu, status anggotanya sebagai kader PKI juga bermasalah).Selain itu, beberapa kader bekerja untuk dua tuan, seperti Syam Kamaruzaman yang telah melakukan proses perekrutan yang bermasalah. Tan juga semacam reaksi panik dan penakut dari sebagian besar kader PKI – yang dari sudutalingnya, adalah bukti bahwa PKI tidak berencana untuk mengambil kekuatan melalui kudeta atau dengan kekuatan lain. Posisi Tan sebagai bantuan dekat kepada Sudisman (ketua PKI terakhir) dan pengalamannya sebagai tahanan G30S / PKI…. analisis akademik yang semata-mata berdasarkan laporan resmi penyelidikan (BAP / Berita Acara Pemeriksaan).Tan menyatakan bahwa BAP tidak lebih dari sampah, karena pada hukuman tahanan yang disiksa dan diintimidasi.

Dari bagian pertama buku ini, hampir tidak ada yang menghubungkannya dengan bagian kedua. Satu-satunya adalah tentang menulis sendiri yang merupakan salah satu dari sedikit istilah Tionghoa yang cukup peduli untuk terlibat dalam politik. Satu konsekuensinya cukup jelas: ungkapan Cina menjadi mangsa politik rezim Orde Baru yang menghubungkan mereka dengan komunis. Bagian pertama dari buku ini adalah kisah yang diangkat dari pribadi sebagai tahanan politik, di bagian kedua buku itu Tan berbicara atas nama kelompok, yaitu orang Tionghoa yang memiliki pengalaman serupa: orang yang membuat label “Tionghoa” di Indonesia yang merdeka dan memperbaiki, mereka memiliki cukup banyak praktik diskriminatif.

Sebagai seorang “Cina” yang sering digunakan sebagai kambing hitam [dalam masalah sosial apa pun], Tan juga telah menciptakan kelompok kambing hitam di balik kesengsaraan ini: pemerintah kolonial Belanda dan politik membagi dan menguasai; NICA [Administrasi Sipil Hindia Belanda – sebuah organisasi semi militer yang Perang Dunia Kedua] Yang menciptakan gambar Cina seolah-olah mereka bekerja untuk Belanda selama revolusi; rezim Orde Baru; dan CIA. Tan juga menekankan pemahaman masyarakat Indonesia tentang asal-usul dan arti dari sebuah bangsa, yang menurutnya, tercermin dalam tulisan-tulisan Otto Bauer dan Ernest Renan, yaitu, sebagai persatuan yang dibentuk oleh nasib dan kesediaan bersama untuk hidup bersama. Untuk Tan,nasib umum yang dijajah di bawah Belanda cetakan membuat istilah Tionghoa lebih pantas sebagai sesama saudara di negara Indonesia. Kesediaan untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa, namun, telah terpotong oleh Undang-Undang Kebangsaan (undang-undang kewarganegaraan) yang membedakan apa yang disebut pribumi (asli [pribumi]) dan non-pribumi (tidak asli [ayat Cina]). Sebagai penatus untuk semua masalah ini, Tan memberikan saran yang tidak baru tetapi masih layak untuk diceritakan: bahwa konteks Tionghoa, sebagai warga negara, harus berfungsi secara aktif dalam politik dan membangun tubuh mereka tidak akan mudah digunakan sebagai kambing hitam oleh para penguasa.telah terpotong oleh Hukum Kebangsaan (undang-undang kewarganegaraan) yang membedakan apa yang disebut pribumi (asli [pribumi]) dan non-pribumi (tidak asli [ayat Cina]). Sebagai penatus untuk semua masalah ini, Tan memberikan saran yang tidak baru tetapi masih layak untuk diceritakan: bahwa konteks Tionghoa, sebagai warga negara, harus berfungsi secara aktif dalam politik dan membangun tubuh mereka tidak akan mudah digunakan sebagai kambing hitam oleh para penguasa. telah terpotong oleh Hukum Kebangsaan (undang-undang kewarganegaraan) yang membedakan apa yang disebut pribumi (asli [pribumi]) dan non-pribumi (tidak asli [ayat Cina]).Sebagai penatus untuk semua masalah ini, Tan memberikan saran yang tidak baru tetapi masih layak untuk diceritakan: bahwa konteks Tionghoa, sebagai warga negara, harus berfungsi secara aktif dalam politik dan membangun tubuh mereka tidak akan mudah digunakan sebagai kambing hitam oleh para penguasa.

Mirip dengan pembelaannya yang terus-menerus terhadap PKI, Tan dengan gigihputian Tionghoa dari hal itu tampak sembrono. Misalnya, dalam desas-desus bahasa Tionghoa, Tan menjabat sebagai kelompok monolitik. Dari perspektif tiga orang Tionghoa yang diundang sebagai perwakilan untuk memberikan masukan ke dalam penyusunan UUD 1945, jelas bahwa orang Tionghoa memiliki berbagai latar belakang dan keluarga yang berbeda. Dalam latar belakang inilah salah satu dari mereka menolak kewarganegaraan Indoensia, sementara yang lain meminta hukum untuk setiap orang Tionghoa yang tidak ingin menjadi warga negara Indonesia.Kebijaksanaan hukum ini, rupanya, menjadi bentuk manuver politik terhadap semua istilah Tionghoa karena kesetiaan mereka sebagai warga negara Indonesia, perlu terus dibuktikan.

Hal lain yang diabaikan dalam buku Tan adalah penghinaan terhadap beberapa pemimpin Indonesia dan kelompok nasionalis yang menolak beberapa tokoh nasionalis Tionghoa, seperti Kwee Kek Beng, mantan editor surat kabar Sin Po. Agaknya, Tan lupa bahwa Kwee bukan hanya seorang nasionalis, tetapi juga seorang nasionalis yang berorientasi pada Cina, yaitu konsep politik yang dia usulkan dalam Sin Po. Namun demikian, Tan perseptif dalam memperhatikan bahwa Undang-Undang Kebangsaan (diumumkan pada tahun 2006) dimaksudkan sebagai tindakan revolusioner, dan juga masih mempertahankan keengganan untuk menghapus batas antara penduduk asli dan Cina yang sudah dilabeli sebagai “non-pribumi.”

Singkatnya, buku ini adalah buku catatan yang layak dibaca (dan ditulis dengan baik) oleh seorang tahanan politik di Indonesia, dan satu lagi yang sama dengan yang lain, seperti IFM Salim’s Lima Belas Tahun Digul dan Pengalaman Oey Tiang Tjoei Kita Dalem Pengasingan (Pengalaman Kami sebagai Tahanan Politik Belanda) – kata-kata yang ditulis penulis adalah istilah-istilah selama masa pemerintahan kolonial Belanda; Dalem Tawanan Djepang Nio Joe Lan (Di Penjara Jepang) dan Pendjara Fasis Kho An Kim (Penjara Facis) – kata-kata yang dituliskan adalah tahanan politik selama masa pendudukan oleh tentara Jepang di Indonesia. Membandingkan tulisan-tulisan ini dengan pengalaman Tan, ada satu kesimpulan dapat ditarik:bahwa kekerasan terhadap lawan-lawan politik tidak ada masalah dengan warna kulit para penguasa – entah Belanda, Jepang, atau Indonesia – penguasa mana pun adalah jahat. Terkait dengan tema buku, muncul satu pertanyaan: Apa makna nasionalisme yang hanya melakukan warna kulit para penguasa?

Pembaca mungkin dicairkan karena pratinjau buku ini menjadi sebuah memoar dari Tan Swie Ling – tidak seperti, memoar Salim yang secara langsung menyajikan kerugian dan diskusi sebagai seorang tahanan. Tan berbagi catatan tentang pengalamannya, tetapi bagian terbesar dari buku ini berdasar pada pandangan politiknya. Kata kunci dalam Bahasa Pengantar, Tan memulai cerita dari tahun 1965 dengan menggunakan Sudisman di tempat persembunyian mereka. Dia tidak menjelaskan bagaimana dia sampai pada titik itu dalam hidup dan dengan demikian, pembaca dibiarkan dalam gelap, berusaha keras untuk berempati dan melihat berbagai hal yang disampaikan kepada mereka sebagai Tan.Seolah-olah Tan akhirnya membuka mulutnya [untuk berbicara], tetapi bukan dirinya sendiri. Satu-satunya bagian di mana pembaca bisa merasakan “koneksi” dengan Tan adalah kompilasi dia saat-saat terakhir eksekusi Sudisman, bagaimana dia mengatakan selamat tinggal kepada pemimpinnya yang dikagumi dengan menyanyikan “Pujaan Pesta” [lagu PKI] sambil menangis. Di sini, tidak hanya sipir dan tahanan yang hilang dalam log, tetapi pada akhirnya juga para pembaca.

Comments (0)