Dokumentasi Sejarah Dan Suri Tauladan Dari Masa Lalu Yang Hilang Dalam Buku Menjadi Tjamboek Berdoeri, Memoar Kwee Thiam Tjing

Gabriella Dwiputri

Kontributor revi.us

Membahas tentang buku ini, kita tidak akan bisa lepas dari sosok Benedict R’OG Anderson—Indonesianis asal AS yang pada Desember 2015 lalu menghembuskan nafas terakhirnya di Kota Batu, Malang, Indonesia. Beliau adalah seorang profesor berkebangsaan Irlandia yang dikenal dengan maha karyanya Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983). Figur yang pertama kali mempertanyakan tentang G30S versi Soeharto yang membuatnya dicekal selama 20 tahun lebih oleh rezim orde baru untuk masuk ke Indonesia, negara yang ia cintai, yang dalam banyak sumber dikatakan seperti warga negara mencintai tanah airnya sendiri.

Tidak banyak orang yang mendengar nama Kwee Thiam Tjing, seorang jurnalis berdarah Tionghoa yang aktif menulis pada masa penjajahan Belanda-Jepang-dan awal kemerdekaan RI. Buku pertamanya “Indonesia dalem Api dan Bara” yang ditulisnya dengan nama pena “Tjamboek Berdoeri” menculik perhatian Ben Anderson begitu hebatnya hingga sampai empat puluh tahun setelah Ben menemukan buku itu, ia membentuk tim peneliti untuk mengetahui identitas si Tjamboek Berdoeri hingga akhirnya karya Kwee Thiam Tjing itu mulai tergali lagi ke permukaan dan diterbitkan ulang pada tahun 2004 dengan kata pengantar sebanyak 78 halaman. Ben Anderson sendiri yang mengisi kata pengantarnya.

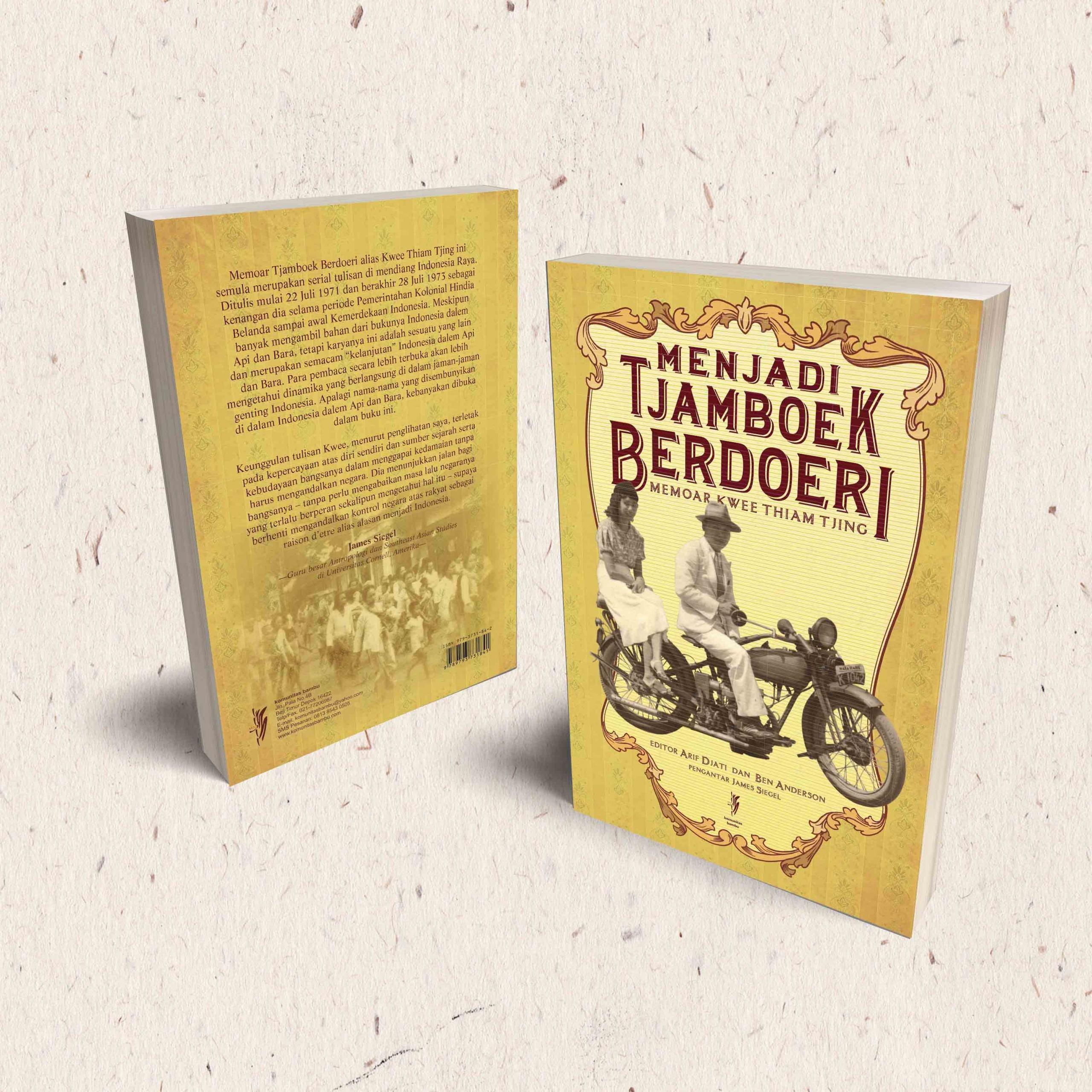

Kemudian tahun 2010 hadirlah Menjadi Tjamboek Berdoeri, Memoar Kwee Thiam Tjing, obituari atau memoar yang ditulisnya dalam harian “Indonesia Raya” yang dikelola oleh Mochtar Lubis pada tahun 1971-1973.

Dalam buku ini Kwee Thiam Tjing bercerita tentang kehidupannya sebagai seorang jurnalis Tionghoa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia khususnya di Malang. Dia menceritakan tentang dirinya dalam masa tahanan karena menulis hal yang dianggap tidak sesuai dengan pemegang kekuasaan saat itu, yaitu pemerintah Belanda, kemudian tentang ia menjadi Stadswatch, yaitu organisasi multiras yang bertujuan menjaga keamanan kota yang didirikan Belanda ketika menyadari bahaya penyerbuan Jepang, hingga bagaimana ia menjadi tonarigumichoh (kepala kampung) pada masa pendudukan Jepang di Malang, untuk akhirnya ia berada di lapangan depan Paleis Koningsplein (Istana Merdeka) pada tanggal 29 Desember 1949 untuk menyaksikan turunnya bendera Merah-Putih-Biru (bendera Belanda) dan naiknya Sang Merah Putih untuk selama-lamanya.

Kwee Thiam Tjing menceritakan kisahnya dengan ringan dan jenaka, tanpa melupakan detail peristiwa sejarah yang secara tidak langsung menggambarkan suasana sosial dan budaya pada saat itu. Ia menceritakan kesenjangan sosial antara Inlander dengan Nederlander, atau bahkan antara Inlander sendiri yaitu antara pribumi dengan dirinya yang Tionghoa.

Buku ini memberi pandangan baru, pembaca seakan diajak berpikir bahwa mungkin, penjajahan kolonialisme Belanda tidaklah semua buruk dan busuk. Walau ia menceritakan segala ketidakadilan yang dialaminya ketika masa kekuasaan Nederlander, di akhir Kwee menulis, “Saja mengakoeh disini ketika liat bagaimana dengen perlahan bendera Merah-putih-blaoe ditoeroenken dari tiang jang dipantjangkan diatas woewoengan Paleis Konginsplein zonder terasa kedoea mata saja mendjadi basah seolah-olah saksiken peti djenasah dari kawan2 jang kita kenal lama sekali ditoereonken kedalem lobang koeboeran.”

Tetapi bukan berarti ia tidak menginginkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya, “…soeara gemoeroeh dari seloeroeh rakjat jang bikin padat hendak saingin soeara meledak Lapangan Merdeka seolah-olahnja goenoeng api jang baroe meletoes..”, dan itu ia harapkan untuk selama-lamanya.

Sementara tentang identitas dirinya sebagai seorang Tionghoa yang seakan berada di area abu-abu, di mana sebagai Nederlander jelaslah tidak mungkin, tapi sebagai pribumi juga selalunya ia diperlakukan berbeda. Ada satu peristiwa yang diceritakannya yaitu ketika ia mendirikan Partai Tionghoa Indonesia di Surabaya di mana dirinya mengatakan “…Saja dengan djelas terangkan bahwa saja ini orang Indonesia keturunan Tionghoa. Sudah tudjuh turunan keluarga saja ada di sini, lahir di sini, djadi dewasa, anak beranak, tua, mati, dan dikubur di sini djuga… Kalau mondok sampai tudjuh turunan, itu sudah tidak bisa dibilang mondok lagi, bukan?” Esoknya ada beberapa surat kabar yang menentang pernyataannya itu.

Selain berisi tentang pengalamannya pada masa-masa itu, buku ini juga berisi tentang beberapa kisah pendek yang mengangkat tentang moralitas dan suri tauladan dilihat dari tradisi Tionghoa. Tulisan-tulisannya yang terangkum pada bagian ke tiga buku ini bercerita bahwa pada akhirnya apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita.

Saya ingin mengutip pengantar dari James T. Siegel (pensiunan guru besar Antropologi dan Southeast Asean Studies di Universitas Cornell, Amerika) dalam menggambarkan tulisan Kwee Thiam Tjing, “Dia mengisahkan pengalamannya, tetapi fokus perhatiannya bukanlah dirinya sendiri, melainkan dunia lokal sekitarnya. Gambarannya tenang, terlibat tetapi juga berjarak. Dia sangat sadar akan hirarki masyarakat di sekililingnya, tetapi tidak mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya. Dalam pengertian demikian, mungkin dia merupakan produk cerdas masyarakat kolonial…” .

Membaca buku ini butuh usaha yang lebih keras untuk memahaminya, karena ditulis dalam ejaan Soewandi, juga dengan berbagai campuran bahasa seperti bahasa Tionghoa, Belanda, dan Jawa, mungkin untuk menjaga keaslian naskahnya. Walaupun begitu, terdapat banyak catatan kaki yang digunakan untuk menjelaskan istilah atau bahasa yang sulit dimengerti.

Pada akhirnya saya merasa kita bisa belajar banyak dari buku ini. Selain dapat digunakan sebagai riset tentang kehidupan sosial budaya masyarakat pada masa kolonialisme (bersama dengan buku “Indonesia dalem Api dan Bara”)—dan ini saya katakan dengan segala kerendahan hati saya dan keilmuan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Ben Anderson—buku ini juga menitikberatkan kepada bagaimana kita memperlakukan manusia lainnya, tidak peduli apakah ia Nederlander, Inlander, pribumi atau Tionghoa. Saya rasa itu penting di zaman seperti ini, yaitu zaman ketika isu SARA selalu menjadi topeng dalam menebar kebencian.

Comments (0)