Buku yang Membunuh Kolonialisme?

Buku yang membunuh kolonialisme, begitulah komentar Pramoedya Ananta Toer soal roman Max Havelaar karya Multatuli pada New York Times. Sebuah ungkapan yang kiranya tidak berlebihan mengingat efek politisnya yang mampu mengusik telinga Belanda soal ketertindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia (dulu Hindia Belanda). Sebuah roman yang banyak menginspirasi tokoh penggerak bangsa Indonesia akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 seperti Kartini dan Sukarno.

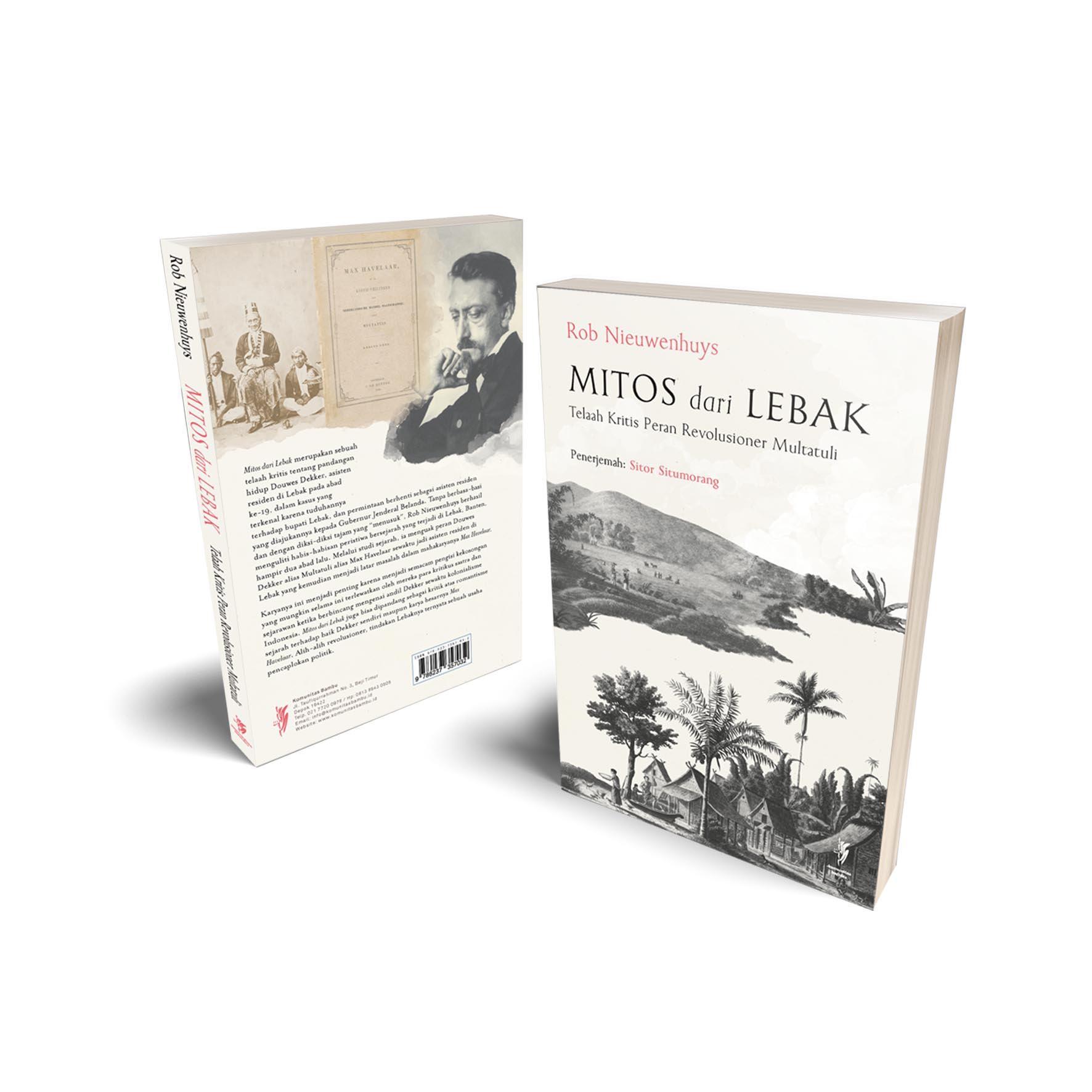

Telaah yang menarik dihadirkan oleh Rob Nieuwenhuys dalam bukunya Mitos dari Lebak: Telaah Kritis Peran Revolusioner Multatuli yang seakan menelanjangi Douwes Dekker sebagai Asisten Residen (yang juga pengarang dengan nama samaran Multatuli). Buku Rob pertama kali diterjemahkan oleh Sitor Situmorang pada 1977, lima tahun setelah terjemahan pertama Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia oleh H.B. Jassin.

Efek dari Max Havelaar bisa dirasakan sampai era kiwari. Awal tahun lalu telah diresmikan Museum Multatuli di Lebak untuk menghargai jasanya dalam “melawan” kolonialisme melalui Max Havelaar. Apalagi pada awal kemunculannya, siapapun pegawai muda Belanda yang akan ke Hindia Belanda akan membawa Max Havelaar di kopornya atau dalam ingatanya. Bagi pembaca Indonesia hari ini, efek politisnya cukup menggugah semangat anti-kolonialisme dengan retorika romantisme dan idealisme ala abad XIX.

Buku Rob telah memberi sebuah perspektif yang baru sama sekali, dengan data-data yang akurat tentang “Peristiwa Lebak” yang sudah menjadi mitos. Rob pertama-tama mendedahkan fakta bahwa kedatangan Dekker di Lebak dengan pengunduran dirinya hanya berjarak tiga bulan. Dan dalam waktu yang singkat itu sebagai asisten residen, ia tidak pernah keluar untuk melakukan turne (perjalanan dinas). Ia hanya berada di meja kerja menekuri nota-nota, memo, laporan administrasi dan arsip. Lalu dengan gegabah menuduh Bupati telah melakukan penyelewengan kekuasaan dan pengisapan terhadap rakyat pribumi.

Laporan yang dia sampaikan kepada Regent-nya, hingga diteruskan kepada Gubernur Jenderal mendapat respons yang tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya Gubernur Jenderal malah memindahkan Dekker ke Regent Ngawi. Dari keputusan itulah, Dekker memilih untuk mengundurkan diri dan menjadi warga negara yang tak mempunyai jabatan. Rob tak segan menyebut masa tiga bulan itu sebagai drama belaka yang sedang dimainkan Dekker.

Max Havelaar tidak benar-benar bisa disebut sebagai sebuah roman anti-kolonialisme, justru mendukung kolonialisme. Bahwa dalam “gugatan”-nya Dekker telah keliru menilai relasi sosial antara bupati dan rakyatnya, sekaligus pola relasi ini bekerja. Dekker telah gegabah memakai kacamata Eropanya yang “humanis” terhadap rakyat pribumi tanpa sedikit pun menyalahkan sistem kolonial itu sendiri. Ia menyalahkan gejala-gejala dari kolonialisme tanpa sampai pada sebab dari penindasan dan penyelewengan yang terjadi di Lebak sebab struktur kolonial yang menindas.

Sartono Kartodirjo dalam disertasinya –yang merupakan tonggak historiografi Indonesia– Pemberontakan Petani Banten 1888 menyebutkan bahwa terjadi ketidakpahaman tentang latar belakang struktur patrimonial Jawa yang birokratis. Sama halnya Denys Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Jilid 1: Batas-Batas Pembaratan mempertanyakan “simpati” yang ditunjukkan Multatuli sebenarnya lebih merupakan kesaksian sebuah sikap yang sudah lampau daripada sebuah sikap yang sedang menjadi. Meskipun, Lombard tetap mengapresiasi aspek sastra dan efek politisnya yang menggetarkan jagat kolonial.

Beberapa komentar kedua sejarawan tersebut menunjukkan bahwa Max Havelaar sebagai sebuah gugatan dari penulisnya gagal membaca masyarakat Lebak dengan semestanya yang sedang berhadapan dengan sistem kolonial yang mengekangnya. Tetapi jika kita membacanya sebagai sebuah roman belaka, kita tidak perlu memusingkan aspek historis faktual yang menjadi latar ceritanya.

Kritik keras dari Rob identik dalam sebuah kajian post-kolonialisme yang berupaya menelanjangi humanisme Barat yang melahirkan kolonialisme. Humanisme ala Multatuli kerap terjebak pada koreksi atas gejala-gejala penyimpangan individual dengan pengesampingan pada penyelewengan dan pengisapan sistem dan struktur kolonial. Secara tegas Rob mengimbau bahwa jangan pula kita menjadikan tindakannya di Lebak sebagai sebuah tindakan yang revolusioner, melainkan hanya sebuah pencaplokan politik.

Pada akhirnya, muncul-tenggelamnya sebuah karya merupakan proses penafsiran yang terus berlangsung oleh pembaca. Mungkin memang pengarang telah mati di depan karyanya, tapi tak pernah mati di depan pembacanya. (Miftahul Ulum, mahasiswa Ilmu Sejarah Unair)

Sumber: news.detik.com

Comments (0)