TEJABAYU

Siapa hewan, siapa manusia? Sampai kapan eksekusi itu harus ditunggu?

— Anna Akhmatova.

Tedjabayu meninggal, seperti harimau yang meninggalkan belang yang cemerlang di kulitnya. Ia pergi, kekal, hanya beberapa hari setelah bukunya “Mutiara di Padang Ilalang” tersiar.

Bibit buku ini ditanam sebelum 1978, dalam bentuk catatan harian yang ditulis secara rahasia ketika ia disekap di penjara-penjara Orde Baru; ia menyembunyikannya di antara kalimat-kalimat dalam buku “Doa Setiap Hari.”

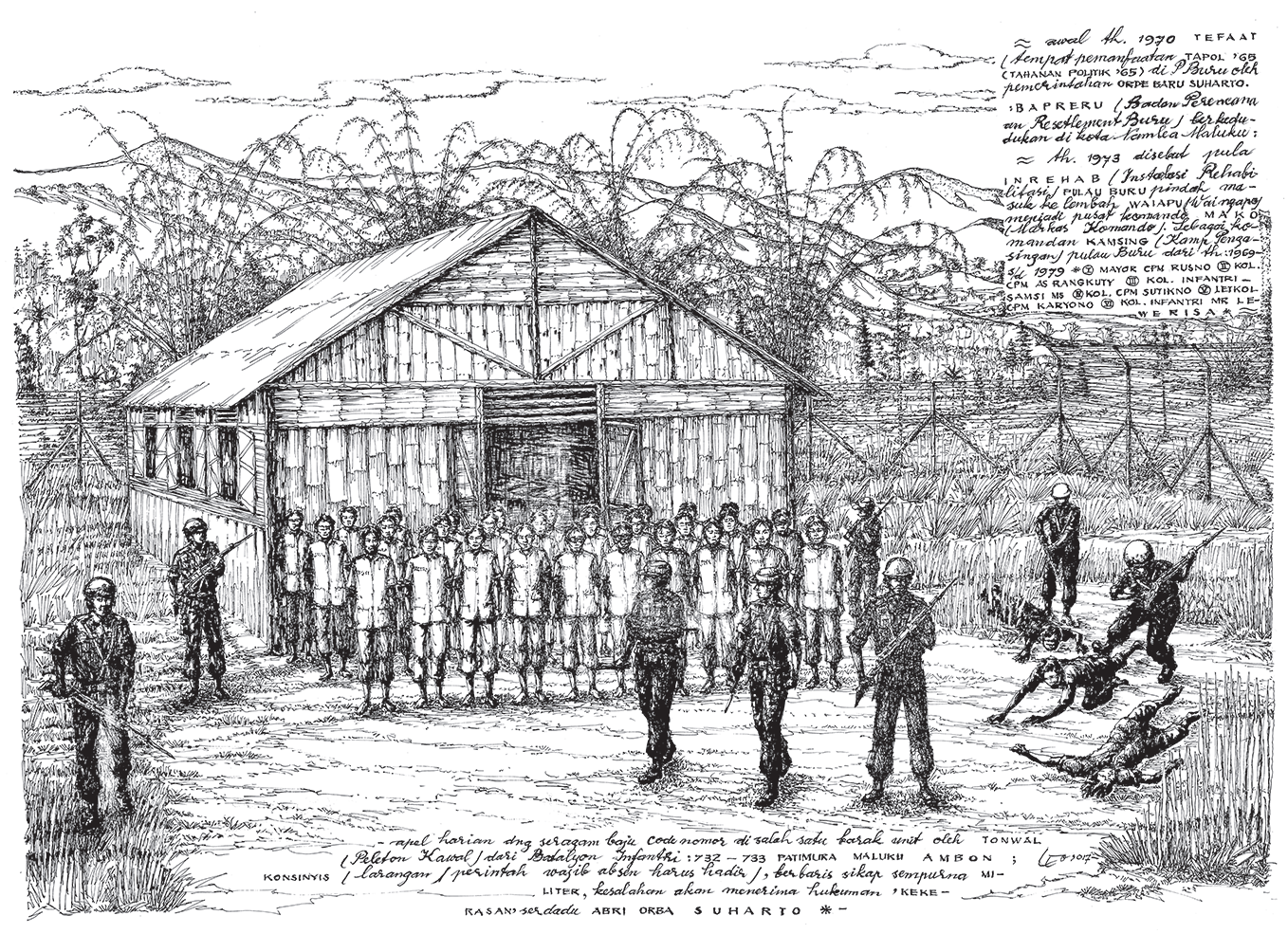

Tedjabayu, aktivis CGMI, organisasi mahasiwa yang berada dalam naungan PKI, ditahan pada 1965. Dari penjara Wirogunan, Yogya, ia dipindah ke Nusakambangan dan akhirnya ke Pulau Buru, di Maluku. Baru di tahun 1978 dan 1979, sejak para tahanan di pulau itu diberi keleluasaan menulis dan membaca, Tejabayu bisa menyusun catatannya lebih utuh.

Semua kini dihimpun dan disempurnakan dalam ketebalan lebih dari 400 halaman. Buku ini semacam wasiat ketika usia Tedjabayu menjelang 80, setelah beberapa tahun sebelumnya menderita stroke hingga sebagian ingatannya nyaris hilang.

Wasiat itu sebuah pesan buat anak dan cucunya, juga bagi pembaca yang lahir setelah 1965. Mutiara Di Ladang Ilalang: sebuah rekaman perjalanan hidup pribadi yang amat penting karena terpaut dengan ingatan tentang bagian yang traumatik dalam sejarah Indonesia.

Ingatan tak bisa punya replika. Masa lalu tak bisa dipasang persis ke masa kini. Ada yang jadi samar, ada yang jadi mengental. Ada seleksi. Tapi apa salahnya? Gabriel García Márquez menyebut kemampuan seleksi itu sebuah “artificio”, kecerdikan, yang membuat kita sanggup menanggung beban masa silam, “sobrellevar el pasado”.

Tedjabayu mengatasi dan menanggungkan beban masa silamnya dengan mengagumkan. Ingatannya tajam, tapi tak hanya itu. Ingatan itu juga menunjukkan satu watak dan sikap. Tedja korban kesewenang-wenangan yang brutal, tapi ia menyintas tanpa merasa bisa jadi hakim yang suci dengan vonis yang niscaya benar.

Catatan hariannya bukan sebuah monolog, bukan sebuah nyanyi sunyi: bahkan dalam sel yang paling sempit dan tekanan paling buas — terutama di Nusakambangan, kamp yang ternyata lebih mengerikan ketimbang Pulau Buru— ia bersuara bersama orang lain. Ia menyebut banyak nama dengan “dik”, “mas”, “mbak” —sebuah keramahan yang spontan. Ia menghadirkan wajah-wajah. Di tangan Tedjabayu, “sesama” bukan konsep, melainkan kisah yang kongkrit.

Memang dengan demikian Mutiara tak cukup membahas masalah yang lebih “besar”. Tedjabayu mungkin tak sempat. Sembilan tahun dalam hidupnya yang muda ia jalani dalam kerja-paksa. Dalam buku ini ia hanya menulis singkat apa yang diperkirakannya: peristiwa 1965 adalah “letupan kecil saja…dari sebuah ledakan dahsyat bagaikan the big bang….yang sudah direncanakan secara jenius oleh badan-badan intel negara lain…”.

Lebih jauh, tak saya dapatkan catatan yang merekam renungannya tentang apa salahnya PKI memilih jalan “Gerakan 30 September”, kenapa praktis tak ada perlawanan massa terhadap munculnya “Orde Baru”, kenapa begitu buas kekerasan yang dilakukan militer dan sipil, dan apa yang diperkirakan akan terjadi setelah Kamp Pulau Buru.

Tapi buku ini memang tak untuk bicara analisis. Tak kalah berharga, ia mengisahkan, seperti dikatakannya dalam Penutup, “perjalanan mencari dan mendapatkan pengalaman hidup” dan “memahami watak dan perilaku manusianya”.

“Mutiara di Padang Ilalang” bukan menyajikan “ngelmu,” melainkan “laku.”

Di sana kita menemukan apa yang terpendam dan apa yang diungkapkan, nuansa dan ambiguitas. Thema buku ini bukan curhat kepedihan. Isinya bukan dimaksud sebagai cara pelan membalas dendam. Buku ini sebuah salam baik.

Tentu saja Tedjabayu tak bisa seluruhnya menenggelamkan marahnya atas perlakuan di masa lalu, meskipun ia mencoba. Ceritanya tentang Prof. Loekman Sutrisno dalam buku ini lebih tajam ketimbang yang pernah disampaikannya kepada saya.

Gurubesar sosiologi Universitas Gajah Mada yang terkenal ini, menurut catatan Tedjabayu, “pernah menjadi anggota CGMI”. Tapi di tahun 1965, ketika anggota organisasi mahasiswa ini dan orang-orang Kiri ditangkapi, Loekman jadi seorang interogator yang kejam —“badut yang pura-pura jadi serdadu”. Ia pernah menghantam Trubus, perupa Lekra terkenal, dengan mesin tik hingga pingsan. Kemudian Trubus lenyap, mungkin dibunuh. Tedjabayu menduga Loekman terlibat.

1965 adalah peristiwa traumatik seperti suasana dalam puisi Anna Akhmatova, penyair Rusia terkemuka, ketika suaminya dibunuh dan anaknya dipenjarakan di bawah represi Stalin di tahun 1930-an: “Siapa hewan, siapa manusia? Sampai kapan eksekusi itu harus ditunggu?”

Tedjabayu menyambut si manusia.

Mas Tedja (kami saling memanggil “mas” dan dengan tertib berbahasa Jawa halus bila berdua) selalu sopan, juga dalam suasana tegang di masa kami bekerja klandestin. Bahkan selama melawan represi Orde Baru, orang lain baginya adalah “pemberian”, bukan ancaman. Dengan sikap itu, penindasan di sebuah masa adalah bagian penting untuk jadi teguh dan bijak.

“C’est la vie” —itu yang diucapkan ibunya, Mia Bustam, ketika melihat Mas Tedja pulang dari pembuangan. “Begitulah kehidupan”.

Ada yang kukuh tapi elegan dalam kata dan sikap perempuan yang jadi tauladan hidup Mas Tedja itu, perempuan yang juga saya kagumi. Dari haribannya bermula mutiara, yang kini ia temui kembali.

Sumber: Wall Facebook Goenawan Mohamad

Komentar (0)